ヘアアイロンで服が焦げる悩み、ここ気になりますよね。服のシワ伸ばしにヘアアイロンを代わりに使う人も多いです。

しかし、シワは取れる取れないの差や、溶けるポリエステルの扱い、高温設定の危険性、あて布の必要性など注意点が山ほどあります。

さらに、底金の焦げ付き汚れ移り、ズボンの折り目づけ、シワ伸ばしの温度、服を乾かす方法、知恵袋で見かける失敗談まで気をつけるべきポイントが多数あります。

この記事では、あなたが服を焦がさず安全に整えるための方法を、わかりやすく解説します。

- ヘアアイロンを服に使うリスクと原因

- 焦げや溶けを防ぐ温度・あて布のコツ

- 外出先でのシワ取りや折り目づけの工夫

- 代わりになる安全なシワ伸ばし手段を紹介

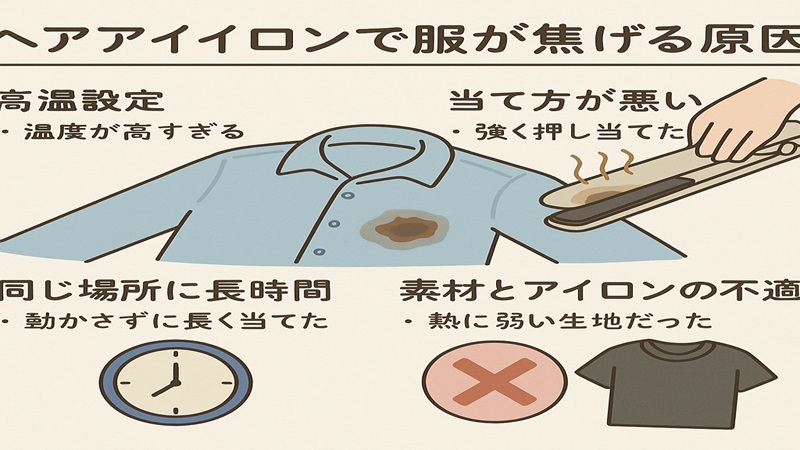

ヘアアイロンで服が焦げる原因

まずは、なぜ焦げやテカリ、溶けが起きるのかを整理します。素材特性・温度・圧のかけ方・機器の状態という4つの視点で見ると、リスクの正体がはっきりします。

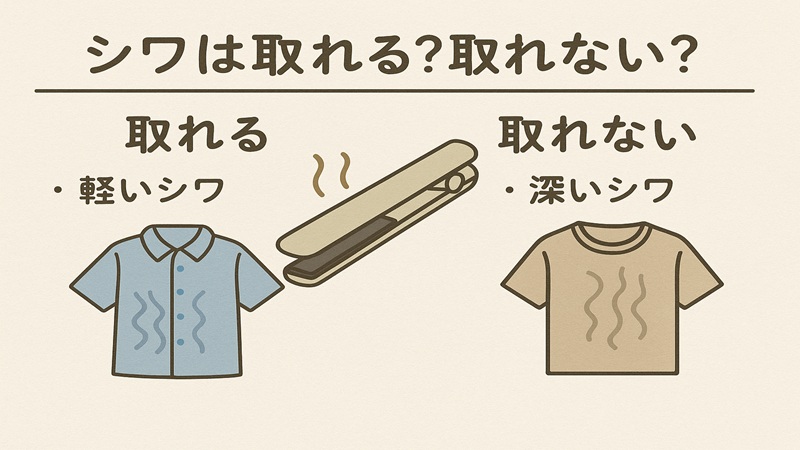

シワは取れる取れない

ヘアアイロンで服のシワを動かすことは可能ですが、素材と厚みで成果が大きく変わるのが実情です。綿や麻のような天然繊維は熱に強く、適温で水分が少し含まれていれば繊維の可塑性が働き、短時間でもシワが伸びやすいですよ。

この特性は、日本産業規格(JIS L 0001)で定められた「洗濯表示におけるアイロン温度区分」にも裏づけがあります。

規格では衣類素材に応じて、アイロン底面温度の上限を低温(120℃)・中温(160℃)・高温(210℃)と段階的に区分しており、これを超える処理は生地の損傷を招くと明記されています。

つまり、天然繊維(綿・麻)は比較的高温に耐える一方で、化学繊維(ポリエステル・ナイロンなど)は低温での処理が求められるというのが科学的な根拠なんです。

一方、ポリエステルやナイロンなどの化繊は、わずかな温度超過でテカリや溶けに進みやすく、結果として「取れる取れない」の差が極端に出ます。

東レ株式会社の技術データによれば、ポリエステル繊維(PET)の融点は約260〜263℃、ナイロン6は約220℃とされています。テカりに関してはもっと温度が低いと予想されます。

出典

ポリエステル(PET)

出典名:東レ株式会社「Lumirror®(ルミラー)技術データ」

URL:https://www.films.toray/en/technical/lumirror/lum_002.html

ナイロン6(Amilan®)

出典名:東レ株式会社「Amilan®(アミラン)技術データ」

URL:https://www.plastics.toray/de/technical/amilan/tec_003.html

生地が乾ききっていると熱が一点に集中し、テカリ→変色→焦げへと悪化することもあるので、低温スタート・短時間・常に動かすの三原則が基本かなと思います。

さらに、JISでは「指定温度より強い処理を行うと損傷の可能性がある」と明記されており(出典:経済産業省「新しい洗濯表示について」)、温度を守ること自体が国の安全基準に沿った方法と言えます。

また、ヘアアイロンは衣類アイロンと違ってプレート面積が狭く、温度の局所ムラが出やすい特徴があります。だからこそ「面で押し当てて止める」のではなく、線で素早くなでるイメージで通過させるのがコツです。

特に縫い目付近やポケット口など、厚みが変わる場所は熱が溜まりやすいので、当て布越しに軽圧で連続移動が安全です。

さらに、洗濯後の柔軟仕上げや形態安定加工は、熱で表面がテカりやすくなるため、仕上げスプレーを使う場合でも目立たない裏側で試す→薄く均一にの順でテストしてみてください。

これも「熱と摩擦による樹脂表面の変質」を防ぐ目的があり、繊維業界の標準的なケア手法として知られています。

実務的には、同じ綿でもシャツ地とスウェット地では熱の通り方が違うので、袖口裏や裾内側など目立たない場所でテストして、温度とストローク速度を掴むのがおすすめです。

うまくいくと、ヘアアイロンでも「ヨレた襟先のハネ直し」や「裾のちょいシワ」くらいなら十分に整えられますが、ジャケット全体の本格プレスは道具の特性上やっぱり厳しめ。目的に応じて、衣類スチーマーとの使い分けを考えるのが現実的だと思います。

温度はあくまで一般的な目安で、同じ表示温度でも機種ごとに実測差があります。安全第一で、まず低温で3〜5往復、それでも動かなければ5〜10℃ずつ段階アップが安心です。

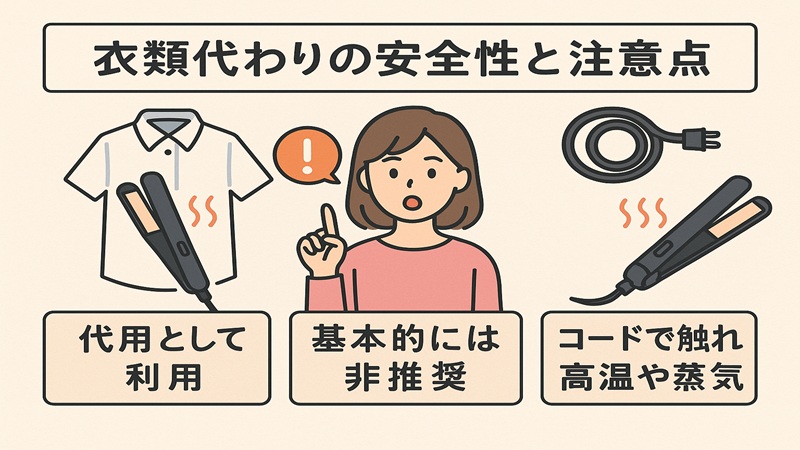

衣類代わりの安全性と注意点

ヘアアイロンを衣類アイロンの代わりに使うとき、設計思想の違いを押さえることが超大事です。髪用は細かい束に熱を素早く入れる仕様で、プレートが小さく高出力。

一方の衣類アイロンは面で均一に熱と蒸気を供給する想定なので、同じ温度表示でも服への熱密度が違います。

結果、高温・高圧・長時間の三拍子が揃うと焦げ・テカリが一気に起こりやすいんですよね。温度調整が段階式や固定式のミニ機では、実際のプレート温度が想定より高くなる場面もあるので、最初から「短時間だけ触れて離す」を徹底しましょう。

また、当て布は実質的な保険です。綿100%の白系薄手を推奨(色移り防止)。当て布越しなら、プレートの微細なキズや汚れ、仕上げ剤のカラメル化が衣類へ直撃しにくくなります。

さらに、電源コードの取り回しも侮れません。作業中に衣類ハンガーへ引っ掛けて落下→高温プレートが床や布へ触れる、というのは焦げ事故の定番パターン。作業エリアを整えて、耐熱ポーチや耐熱シートを脇に置いておくと安心です。

電気的な安全面では、延長コードの劣化やタコ足配線、濡れた手での抜き差しに注意。プラグのトラッキングや接触不良は発熱・発煙の原因になります。

自動オフ機能がある機種でも、机上に水平に置かない・可燃物に近づけないなどの運用ルールは必須ですよ。最後に、消し忘れ対策として作業前にスマホのタイマーをセットするの、地味に効きます。

電気製品による事故は「使い方」「環境」「製品側要因」が重なって起きます。最新の製品事故傾向(例:充電式ヘアアイロンに関する火災速報など)は公的機関の資料で確認しておくと安心です。(出典:NITE(製品評価技術基盤機構)「最新の製品事故情報(速報)」)

衣類アイロンが焦げる原因

服が焦げるメカニズムは、シンプルに言えば過熱×滞留×汚染です。まず過熱。設定温度が生地の許容を超えると、繊維内部の樹脂や染料が熱変性して褐色化、さらに進むと炭化して黒い焦げへ。

化繊は融点が低いので、テカリ→光沢斑→溶融と短時間で進行します。次に滞留。プレートを一点に止めると、厚みのある部位や折り返し部分では熱が抜けず、裏側からもダメージが進むことが多いです。

最後に汚染。プレートの微細な汚れ(糊・皮脂・柔軟剤の残渣)が高温でカラメル化し、茶色い薄膜が生地に転写されると、見た目は焦げとほぼ同じになります。

対策は「温度の見直し」「動かし方の刷新」「プレートの清掃」の三点セット。温度は最低限で分割作業へ。動かし方は直線ショートストロークで、端から端まで一筆書きせず、ゾーンを分けて往復回数を増やします。

清掃は使用前後の乾拭きルーティンに加え、月1回程度で専用クリーナーや重曹ペーストのケアを。どうしても落ちない焦げは無理に削らず、温めて軟化→柔らか布でふき取り→冷却という順でリスクを抑えてください。

- 焦げ臭・色変化・引っかかりを感じたら即停止

- 目立たない場所で再テスト→温度5〜10℃刻みで再開

- 作業面は耐熱マット+可燃物を半径30cmから退避

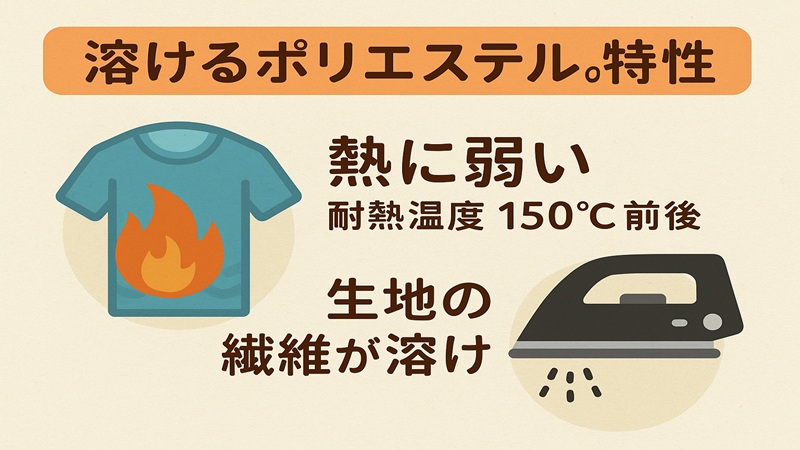

溶けるポリエステルの特性

ポリエステルやナイロンの肝は「融点が低い」こと。ポリエステルは一般に約250℃前後で融点ですが、衣類表層の微細繊維・表面仕上げ・染色の影響で、衣服としてはもっと低い領域から変形・光沢化が起こります。

つまりヘアアイロンの高温域(180〜200℃級)は危険帯。わずかな接触でも繊維表面がガラス化して、角度を変えると妙にテカる「光沢斑」になります。

ここまで進むと、摩擦や再加熱で元に戻すのはほぼ無理です。だからこそ低温+当て布+短ストローク+距離取りの蒸気で、ダメージをミニマムに抑えるのが現実解です。

スポーツウェアや撥水・防汚の機能素材は、樹脂加工の層が熱で劣化しやすく、機能低下にも直結しがち。プリントや圧着ロゴ、テープ、マジックテープ周りは特に注意で、熱を避ける・熱源を離す・当て布二重などの工夫が必要です。

さらに、糸や芯地、裏地など混用素材の境目は熱の通りが急変して焦げやすいので、縫い目から5mm外したゾーンを先に慣らしておくと事故が減ります。

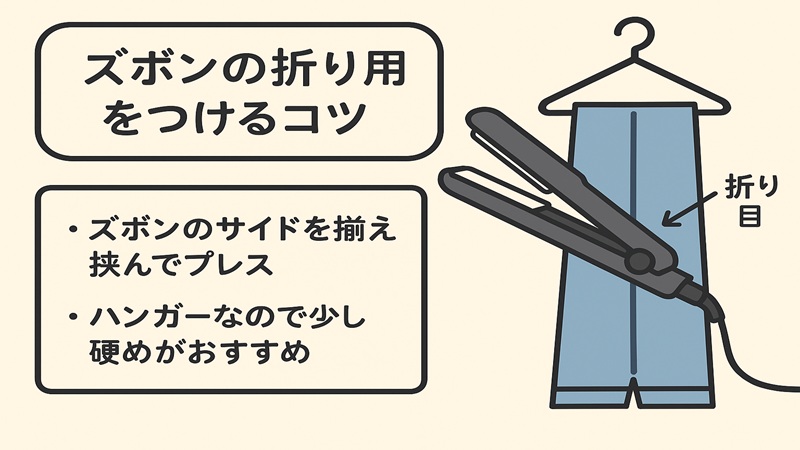

ズボンの折り目をつけるコツ

スラックスのセンタークリースは、ラインの取り方と熱の入れ方で仕上がりが決まります。まずは両脚それぞれの前後の縫い目を重ねて一直線になるようセットします。

ここがズレると折り目が蛇行して、全体がだらしなく見えます。次に、当て布をピンと張ってシワを殺すように置き、ヘアアイロンは押して離すショートタッチします。

滑らせすぎると線が太ってモヤけるので、2〜3cm刻みでプレスしてつないでいくイメージです。腰〜膝、膝〜裾のように区切って作業すると、熱ムラや歪みを管理しやすくなります。

生地に芯やハリがあるタイプは、低温から段階的に上げないとテカリが出やすいです。折り目を長持ちさせたいときは、仕上げに冷風や送風で冷やし固めるのも効果的です。

ハンガーで垂直に吊って、裾に軽い重り(クリップなど)を付けると、重力で線がまっすぐ定着します。なお、ポリエステル混はテカリのリスクがあるので、光を斜めから当てて表情をチェックしながら進めるのがおすすめですよ。

折り目の再現性を上げたいなら、薄い金属定規や耐熱ボードを当て布の下に沿わせると、直線のガイドになってズレにくいです。試しは裾内側で。温度はあくまで目安、最終判断は衣類の洗濯表示に従ってくださいね。

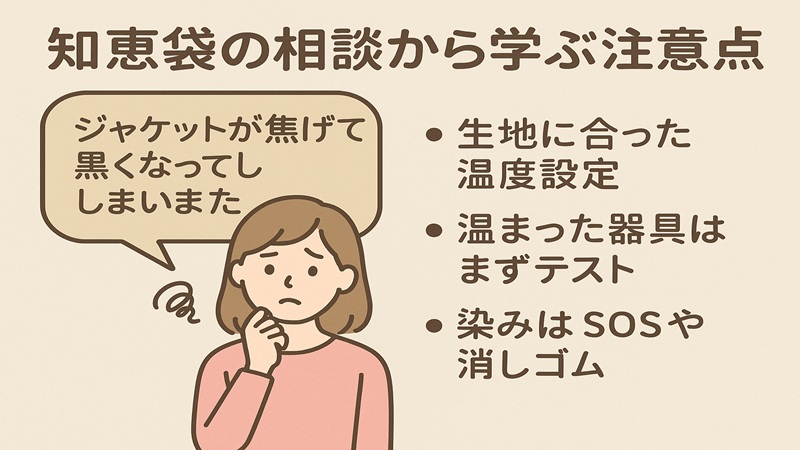

知恵袋の相談から学ぶ注意点

知恵袋系の相談を見ていると、温度の上げ過ぎと一点滞留、そして当て布なしが三大要因として本当に多いです。

特に化繊で起こりやすい「テカリ固定」は、繊維が半分ガラス化した状態で、こすっても取れないどころか悪化しがち。また、焦げた跡をメラミンスポンジで強擦りして毛羽立たせ、結果としてシミ状に見えるようになってしまう二次被害も珍しくありません。

焦げ臭に気づいた瞬間に電源を落とし、衣類を平らに置いて冷却→状態評価→必要ならクリーニング店へ相談、が鉄板の流れです。

プレート側の焦げ付きや糊残りを落とす際も、金属たわしや研磨剤でコーティングを剥がすと、次回以降むしろ焦げやすくなる負のスパイラルになるかもしれません。

温めて柔らかくしてから柔布で拭き、専用クリーナーで仕上げ、ここまでやってダメなら無理しないのが賢い選択です。なお、延長コードの接触不良やタコ足配線は、発熱・発火リスクを押し上げます。プラグ・コンセント周りは定期的に点検しましょう。

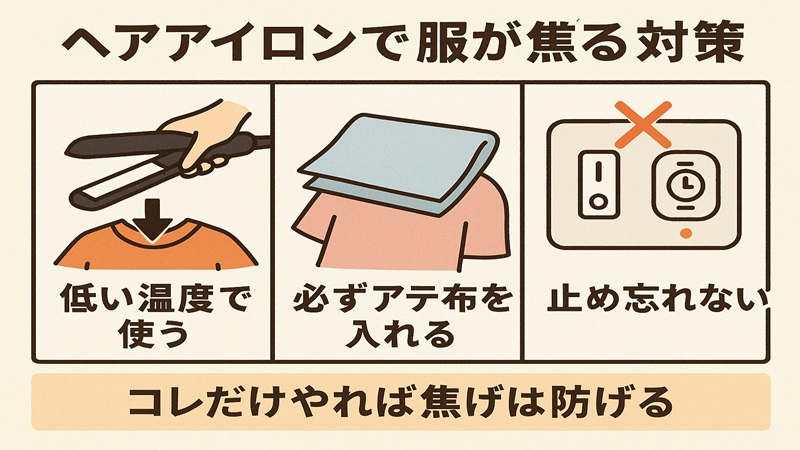

ヘアアイロンで服が焦げる対策

ここからは実践パート。温度・当て布・メンテ・外出先の応急処置、そして代替手段まで、迷わないように手順化していきます。

シワ伸ばしの温度の目安

温度設定は最小の熱量で目的達成が基本。綿・麻は中温域、ウールやレーヨンは低〜中温、ポリエステルやナイロンは低温から慎重に。ヘアアイロンはプレートの熱密度が高いので、衣類アイロンよりも一段低い温度感で考えるくらいが安全です。

温度が下がると効きが弱くなる分、ストローク回数でカバー。3〜5往復で変化が乏しければ、5〜10℃だけ上げて再評価、を繰り返しましょう。

目安の温度レンジ(あくまで一般的な目安)

| 素材 | 開始目安 | 注意点 |

|---|---|---|

| 綿・麻 | 140〜160℃ | 当て布越しに短時間、厚地は分割プレス |

| ウール・レーヨン | 110〜130℃ | テカリが出やすい、押し当てずに通過 |

| ポリエステル・ナイロン | 100〜120℃ | 光沢斑に注意、蒸気は距離をとる |

※同じ表示温度でも機種差・個体差があるため、目立たない裏側でテストしてから本番へ。

機器選びや電力面の基礎は、ヘアアイロンのワット数と選び方で解説しています。旅行や出張の携行条件が気になるときは、機内持ち込みガイドもチェックしておくと判断が早いですよ。

- 低温で効かせる→回数で調整

- 厚みのある部位はゾーン分け

- 温度を上げるときは5〜10℃刻み

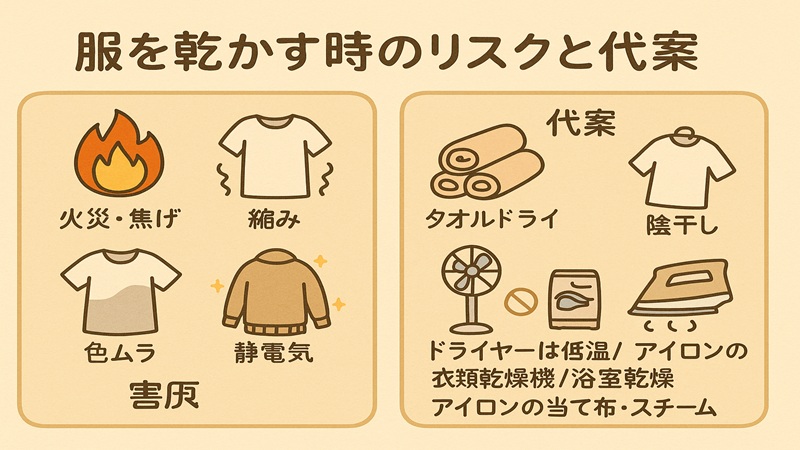

服を乾かす時のリスクと代案

濡れた服にヘアアイロンの高温プレートを直接当てるのはNGです。

水分が瞬間蒸発して内部圧が上がり、収縮・テカリ・色移りの原因に。最悪、生地が内部から焦げるように劣化します。

外出先で本当に急ぎのときは、まずタオルで水分を移す、次に風を通す(扇風機・送風)、仕上げに距離をとった温風で表面だけ整える、の順が安全です。直接プレート接触は避け、当て布越しでも低温短時間に留めてください。

ホテルではシャワー後の浴室の蒸気を利用して、ハンガーにかけた衣類のシワをまず「緩める」。その後で必要な部分だけ低温で軽く整えると、ダメージを最小化できます。ドライヤーに関する代用やトラブル対処は、冷風しか出ない時の代用と対処も参考にどうぞ。

通電機器で衣類を「乾かす」目的の運用は、火災・やけどリスクを伴います。電源周りの安全を最優先に。正確な情報は公式サイトをご確認ください。最終的な判断は専門家にご相談ください。

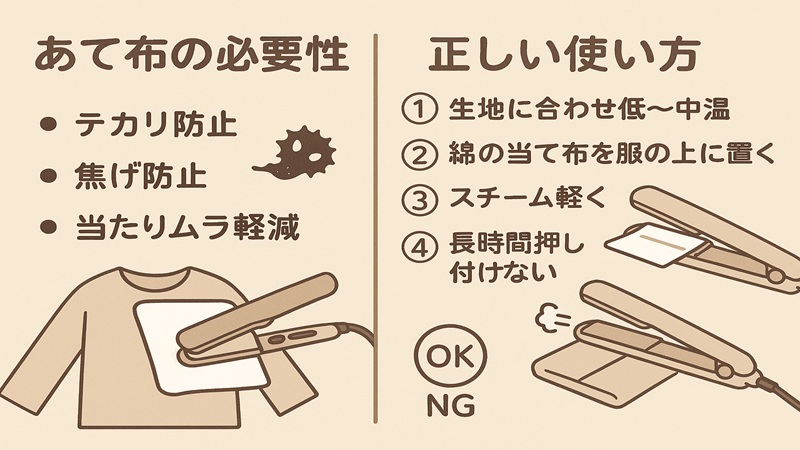

あて布の必要性と正しい使い方

当て布は、熱・圧・摩擦の三つをやわらげる安全装置みたいな存在です。素材は綿100%の薄手が万能で、色移りを避けるため白や生成りを推奨。まず衣類を台に平らに置いて、当て布をピンと張るようにセットします。

シワを伸ばす方向へごく軽く引きながら、ヘアアイロンは短いストロークで通過させます。直当てはリスクが上がるので、特に光沢生地や化繊ではNG。プリント・圧着テープ・刺繍周りは当て布+距離で熱を間接化しましょう。

当て布チェックリスト

- 色移りのない綿や麻を選ぶ

- 当て布自体にシワや汚れがないか確認

- 生地と当て布の間に糊残り・ゴミがないか

- ゾーン分けして押さえ過ぎない(圧は最小限)

最後の仕上げは、冷風や送風で温度を落として固定。熱で形を作り、冷却で定着させるイメージです。これだけで仕上がりの持ちが変わりますよ。

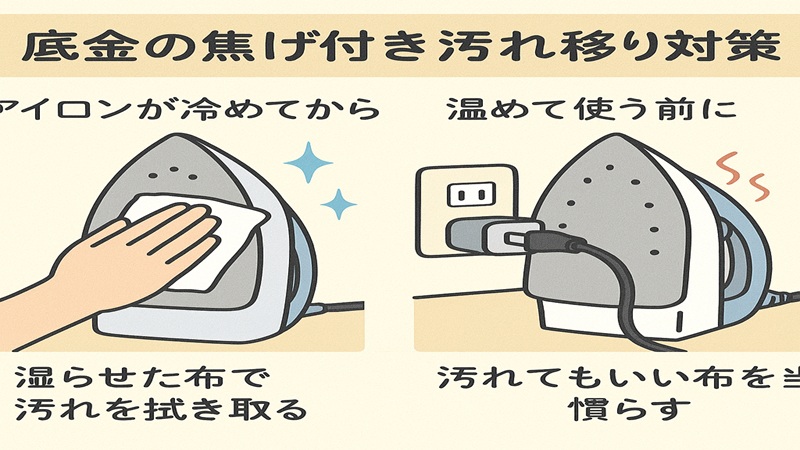

底金の焦げ付き汚れ移り対策

プレート(底金)の焦げ付きは、次回以降の焦げの種になります。使用前後の乾拭きをルーティン化し、月1回のメンテで専用クリーナーや重曹ペーストを使ってリセット。落ちにくい汚れは、プレートをやや温めて軟化させてから柔らかい布でふき取り→冷却が安全です。

金属たわしや強い研磨剤でコーティングを傷つけると、むしろ焦げ付きやすくなるので避けましょう。

プレートお手入れの手順(簡易版)

- 電源OFF・冷却後、乾拭きでホコリ除去

- 再度ごく弱く温め、重曹ペーストを布に取りやさしく拭く

- 湿らせた布で拭き取り、乾いた布で仕上げ

- 当て布越しの試運転で残留物がないか確認

プラグや延長コードの接点が汚れていると発熱しやすく、周辺の可燃物を焦がすことも。接点の清潔・タコ足の解消・コードの折り癖防止まで含めて、トータルでケアすると安心です。

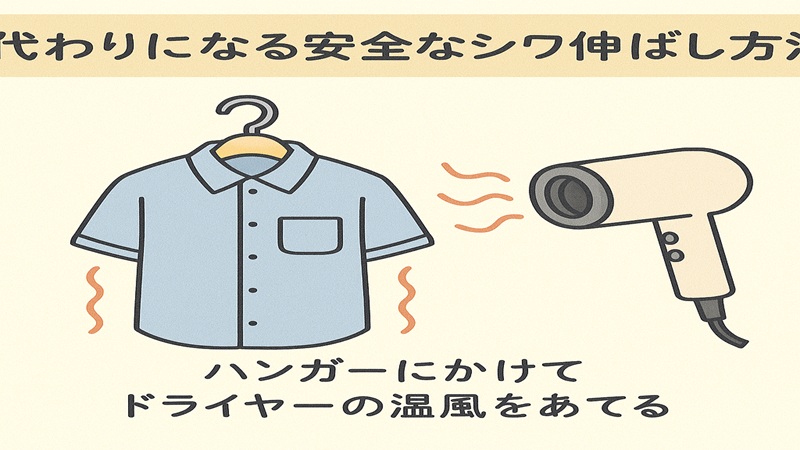

代わりになる安全なシワ伸ばし方法

焦げや火傷のリスクを極力避けたいなら、ヘアアイロンの代わりに衣類スチーマーを使うのがベターです。

スチームは繊維の内部に水分を入れて可塑性を高め、低ダメージで面を整えるのが得意です。プレート接触が少ないのでテカリや溶けの心配もぐっと下がります。

ドライヤー+霧吹きの組み合わせも、有効な「非接触」アプローチになります。霧を極細にして均一に湿らせ、距離をとった送風で面をならし、最後に手でテンションを軽くかけると、出先でもそこそこ戦えます。

旅行・出張では、浴室の蒸気テクが役立ちます。シャワー後5〜7分の蒸気で生地を柔らかくして、ハンガーに吊ったまま裾や脇線を整える→必要な部分のみ低温で軽仕上げ。

この流れだと焦げリスクが最低限に。機内持ち込みの観点や携行モデルの選び方は、コードレス機の持ち込み情報も参考にしてみてください。

家ではハンディスチーマー、外ではヘアアイロンと役割分担すると、仕上がりと安全のバランスが取りやすいです。正確な情報は公式サイトをご確認ください。最終的な判断は専門家にご相談ください。

ヘアアイロンで服が焦げる原因と対策を総括

ヘアアイロンで服が焦げる主因は、温度の過剰・一点滞留・プレート汚れの三つ。これを断つには、低温スタート・当て布・短時間連続移動・定期メンテが効きます。

ズボンの折り目のような精密作業は、直線ガイドと段階加熱で再現性を上げるのがコツ。濡れた服を乾かす目的では使わず、スチーマーや送風など代わりの手段を優先しましょう。

焦げや溶けを疑ったら、無理にこすらず冷却→評価→専門家へ相談が鉄則です。正確な情報は公式サイトをご確認ください。最終的な判断は専門家にご相談ください。あなたの衣類を長くきれいに保つために、今日から安全運用を徹底していきましょう。

この記事の要点

- ヘアアイロンは衣類アイロンの代わりに使うと焦げリスクが高い

- 化繊は低温+当て布+短ストロークが基本

- プレートの焦げは早期除去、コード周りも点検

- 外出先はスチームや送風の「非接触」戦略