「パナソニック ドライヤー 比較 口コミ」で情報収集している方は、ナノケアの比較や口コミはどれがいいのか、ナノケアの最新と旧型の違い、ネットで見かけるナノケアは効果ないという声の真偽、さらにナノケアとイオニティの違いまで整理したいはずです。

本記事では風量の比較の基準や買ってはいけないドライヤーは?という不安点、田中みな実が使っているドライヤーは?という話題、パナソニック製品に向いている人の条件、そしてヘアアイロン選びで役立つプレートの特徴にも触れながら、最短で最適解にたどり着ける選び方を解説します。

- 主要モデルの特徴と違いがひと目で分かる

- 口コミの読み解き方と購入判断の軸が分かる

- 風量やモードの基礎知識と使い分けが分かる

- 失敗を避けるチェックポイントが分かる

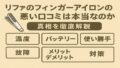

パナソニックのドライヤーの比較と口コミの結論

- ナノケアの最新のモデル動向

- ナノケアとイオニティの違い解説

- 風量の比較と速乾性の目安

- プレートの特徴と適性確認

- 買ってはいけないドライヤーは?

ナノケアの最新のモデル動向

ナノケアシリーズは、パナソニックの美容家電ラインの中でも特に人気が高く、常に技術革新の中心に位置しています。

従来の「ナノイー」技術をさらに進化させた「高浸透ナノイー」を搭載し、髪の内部まで水分を届けることで、従来よりもしっとりとうるおいのある仕上がりを実現しています。

特に、髪の内部水分バランスを整えることで、紫外線や静電気によるダメージを軽減し、ツヤとまとまりを両立できる点が評価されています。

最新の注目モデルはEH-NA0Kで、ナイトキャップノズルという革新的なアタッチメントを搭載しています。

このノズルは、夜のドライ時間に髪全体を包み込むように風を届け、寝ぐせやうねりを抑えて翌朝のまとまりをサポートする設計です。

乾燥時の温度を自動制御する「スマートセンシング」機能も搭載されており、環境温度に応じて適切な風温を保ちます。これにより、季節や室温に左右されず、常に最適なケアが可能です。

一方で、従来モデルのEH-NA0Jはシリーズの中核を担う機種で、高浸透ナノイーと多彩なモードが特徴です。スカルプ(地肌)モード、スキンモード、温冷リズムモードなど、髪だけでなく頭皮や肌までケアできる構成となっています。

ナノケアシリーズの中でも汎用性が高く、多くのユーザーから「バランスの良い標準モデル」として支持されています。

さらに、上位機種として登場した「ナノケア ULTIMATE(EH-NC50)」は、第2世代の高浸透ナノイーを搭載。髪質や季節、湿度に合わせて風温・風量を自動で調整できる「パーソナルメニュー」機能を採用し、よりきめ細かな仕上がり調整を可能にしています。

特にカラーリングやブリーチ後の髪など、ダメージケアを重視するユーザー層から高い注目を集めています。

主な仕様比較(代表機種)

| 項目 | EH-NA0K | EH-NA0J | ULTIMATE EH-NC50 |

|---|---|---|---|

| ナノイー | 高浸透ナノイー | 高浸透ナノイー | 高浸透ナノイー(第2世代) |

| 風量目安 | 約1.6㎥/分(シリーズ傾向) | 約1.6㎥/分 | 約0.8㎥/分 |

| 特長 | ナイトキャップノズル | 根元速乾ノズル同梱 | パーソナルメニュー |

| 温風温度 | 約95℃(モードにより差) | 約95℃ | 約95℃ |

| 本体質量 | 約550〜590g(構成により異なる) | 約550g | 約590g |

上記の数値はメーカー公式スペックに基づく代表値であり、実際の使用環境やノズル装着状態によって変動する場合があります。

購入検討時は、必ずパナソニック公式サイトの最新情報を確認することをおすすめします(出典:パナソニック公式サイト ナノケア製品情報)。

ナノケアの魅力は、単に風を送るだけのドライヤーではなく「髪の水分バランスを科学的に整える美容機器」としての完成度にあります。

特に最新機種は、センサー制御・高精度温風・カスタマイズモードを組み合わせたトータルケア設計となっており、単なる乾燥ではなく、髪質の改善・維持をサポートするツールへと進化しています。

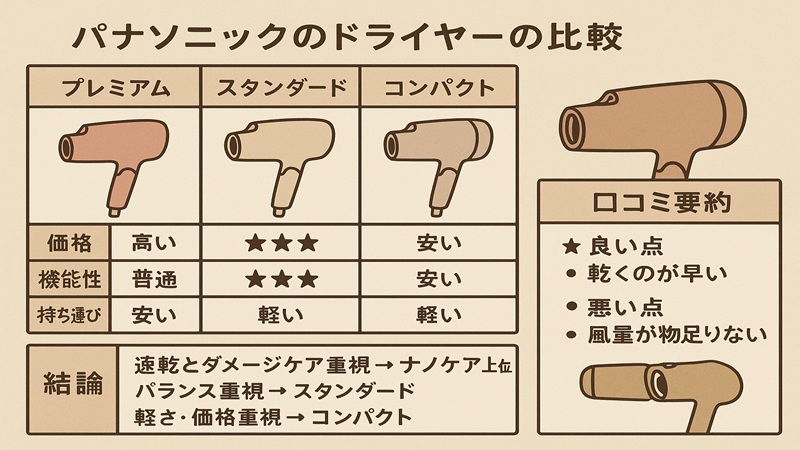

ナノケアとイオニティの違い解説

ナノケアとイオニティの違いは、一見すると「どちらもイオンを発生するドライヤー」という共通点がありながら、実際には技術構造・価格帯・仕上がりの方向性に大きな違いがあります。

ナノケアは、微細化された水分を含む「高浸透ナノイー」を発生させ、髪の内部へうるおいを届ける保湿重視の設計です。

これは空気中の水分を取り込み、帯電制御を行いながら髪の芯まで浸透させる仕組みになっています。

その結果、髪内部の水分バランスを最適化し、うねりや広がりを抑える効果が期待されます。さらに、キューティクルを引き締める作用があるため、ツヤとまとまりのある仕上がりになります。

一方のイオニティは、マイナスイオンを髪表面に放出して静電気を抑えるタイプで、仕上がりは「さらさら系」に寄っています。

髪表面のコーティング効果が強く、スタイリング時の摩擦を軽減します。特に湿気が多い季節や、クセ毛による広がりを軽減したい人に向いています。機構がシンプルであるため、価格帯はナノケアに比べて手頃で、コストパフォーマンス重視の層に人気です。

また、ナノケアは温風温度や風量制御が自動で最適化されるのに対し、イオニティは基本的に手動設定が中心です。

そのため、細かな調整を行いたい人や、肌モード・スカルプモードといった付加機能を活用したい人はナノケアを、日常的にシンプルに使いたい人はイオニティを選ぶと良いでしょう。

ナノケアとイオニティの違いは、単なる価格差ではなく「髪のどの層にアプローチするか」の違いにあります。

内部水分を整えるか、表面静電気を抑えるか。目的を明確にすれば、自分に合ったシリーズを選びやすくなります。

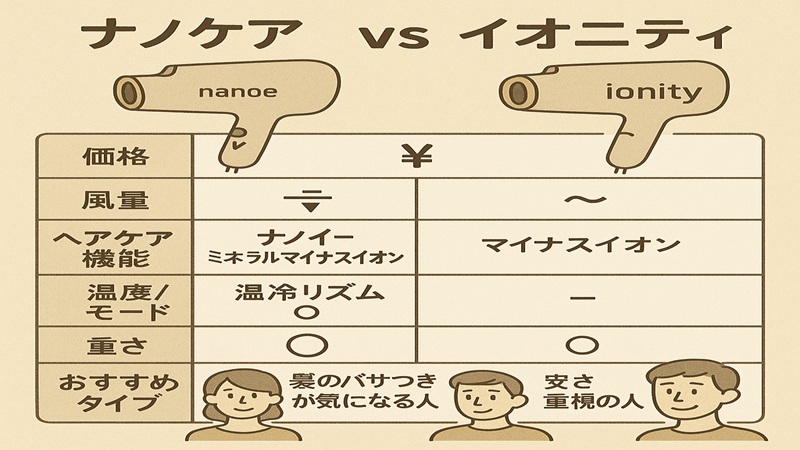

風量の比較と速乾性の目安

ドライヤー選びで見落としがちなのが「風量と風圧のバランス」です。風量が強ければ早く乾くと思われがちですが、風の温度や流路の設計、ノズル形状によって結果は大きく変わります。

ナノケアシリーズでは、1.5〜1.6㎥/分程度の風量を標準としながらも、風圧と温度を最適化することで、髪内部までムラなく風を行き渡らせる構造になっています。これにより、単純な数値以上の速乾効果を発揮します。

イオニティシリーズも1.6㎥/分クラスのモデルが多く、特に「低温大風量モード」を備えたモデルでは、熱によるダメージを抑えつつ時短乾燥を実現しています。

温風温度が約95℃前後に設定されており、風の当たり方が均一なため、毛先の乾燥しすぎを防げます。速乾性に影響する要素は風量だけではありません。以下の3点が特に重要です。

-

ノズルの設計

集中型ノズルは風を一点に集めるため根元を立ち上げやすく、拡散型ノズルは髪全体を包み込むように乾かせます。 -

温冷自動切り替え

温風と冷風を自動で交互に切り替えることで、キューティクルの収縮を促しツヤを高めます。 -

スマートセンシング機能

室温や湿度を感知して風温を自動調整する機能で、乾かしすぎを防ぎます。

風量の目安としては、肩までのミディアムヘアで約3〜4分、ロングヘアで約5〜6分が目安です。根元から毛先に向けて均一に風を当てることで、熱負担を抑えつつ効率的に乾かすことができます。

また、ナノケアシリーズの速乾ノズルや根元速乾ノズルは、毛束を分けながら風を通す設計になっており、毛流れを整えつつボリュームを出しやすい構造です。

風速と風量が適切に調整されているため、時間の短縮だけでなく、仕上がりの再現性にも優れています。

最終的に、速乾と美髪の両立を目指す場合は、「風量」よりも「風制御」を重視することが選び方のポイントになります。

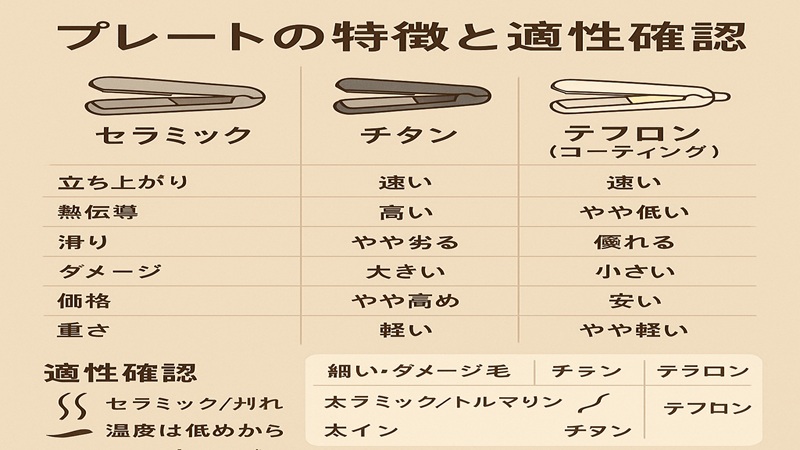

プレートの特徴と適性確認

ヘアアイロンを併用する場合、プレートの材質や表面コーティング、温度制御の精度を理解しておくと、ドライヤーだけでは到達しにくい質感の安定化が狙えます。

プレートは熱を髪へ伝える媒体であり、表面の滑走性、熱伝導率、熱保持性、温度ムラの少なさが仕上がりに直結します。

スムースグロスやスムースシルキープレートのようなコーティングは、キューティクルとの摩擦を低減しながら、均一な熱を届ける設計とされており、引っかかりの軽減とツヤ出しの両立に寄与します。

高浸透ナノイー搭載のストレートアイロンは、ドライヤー同様に水分コントロールを重視し、髪内部のうるおいを保持しながらスタイリングを目指す思想が一貫しています。

プレート素材・コーティングの考え方

-

セラミック系:立ち上がりが速く、熱ムラが少ない傾向。ツヤ出しと操作性のバランスが取りやすいです。

-

グロス系コーティング(スムースグロス、スムースシルキーなど):滑走性を高め、毛髪表面への負荷を抑えます。熱が均一に伝わりやすく、同じ設定温度でも仕上がりの手触りが安定しやすくなります。

-

フッ素系・アルマイト系:耐久性や滑りを重視した設計が多く、細かな毛束操作に向きます。

温度設定の目安(髪質・目的別)

| 髪の状態・目的 | 推奨温度の目安 | 解説 |

|---|---|---|

| カラーやブリーチで傷みやすい | 130〜155℃ | キューティクル負担を抑え、数回のスルーで整える発想 |

| うねり・くせが強い、硬毛 | 170〜200℃ | 1パネルの滞留時間を短くし、過熱を避ける運用 |

| ツヤ優先の軽いタッチ | 155〜170℃ | 仕上げの面を整え、やわらかい曲線を付ける用途 |

| 前髪・細毛・産毛 | 130〜150℃ | 低温で素早く。プレートの滑走性が仕上がりに影響 |

同じ温度でも、プレートの滑走性や圧のかけ方、スルー回数で体感は大きく変わります。ダメージが気になる髪やうねりが出やすい髪では、やや低めの温度と滑走性の高いプレートを組み合わせ、1回あたりの接触時間を短くする運用が質感の安定につながります。

製品の仕様・注意事項は必ず公式マニュアルを確認してください(出典:パナソニック公式 ヘアーアイロン製品情報 https://panasonic.jp/hair/)。

買ってはいけないドライヤーは?

日々の満足度を下げやすいのは、髪質・使用環境に対して基本性能が不足しているモデルです。特に多毛やロングヘアでは、風量の不足が乾燥時間の増大を招き、結果的に熱負担が積み重なりやすくなります。

目安として、ロングヘアの全乾を快適に行うには、1.5〜1.6㎥/分クラスの風量帯が扱いやすいとされ、根元から毛先へ均一に風が通るノズル設計があると効率が上がります。

温度制御も見落とせません。温冷の自動切り替えや室温に応じたスマート制御がない場合、局所的な過加熱や乾燥しすぎを招き、パサつきや広がりの一因になります。

スカルプや低温ケアモードは、仕上げの質感や頭皮環境の快適さに直結するため、使用頻度が高い方ほど恩恵を受けやすい設定です。

メンテナンス性も長期使用の鍵です。着脱式フィルターやお手入れ簡単な吸込口がない設計は、吸気効率の低下から風量劣化を招きやすく、清掃の手間も増えます。

重量バランスやコード長、騒音設計も毎日の使い勝手に影響します。とりわけ海外利用の可能性がある場合は、電圧切替やプラグ形状への対応がないと実用性が下がります。

要注意ポイントの早見表

| 項目 | リスク | 回避の目安 |

|---|---|---|

| 風量が弱い | 乾燥時間増・熱負担増 | 1.5㎥/分前後を基準に確認 |

| 温度制御が粗い | 過乾燥・質感低下 | 温冷自動、低温・スカルプ対応 |

| ノズル不足 | 仕上がり再現性低下 | 速乾・根元・セットなど用途別 |

| メンテ性が低い | 風量劣化・異音 | 着脱フィルター・清掃性 |

| 海外非対応 | 旅行・出張で不便 | 電圧切替・アダプター運用可否 |

| 重量が重すぎ | 疲労・途中断念 | 600g前後までが扱いやすい傾向 |

健康や安全に関わる温度・騒音への影響などは、メーカーの取扱説明書や公式サイトに従う必要があるとされています。

購入前に公式スペックと利用シーンの整合を取り、必要な機能が欠けていないかを点検すると、失敗の確率を大きく下げられます。

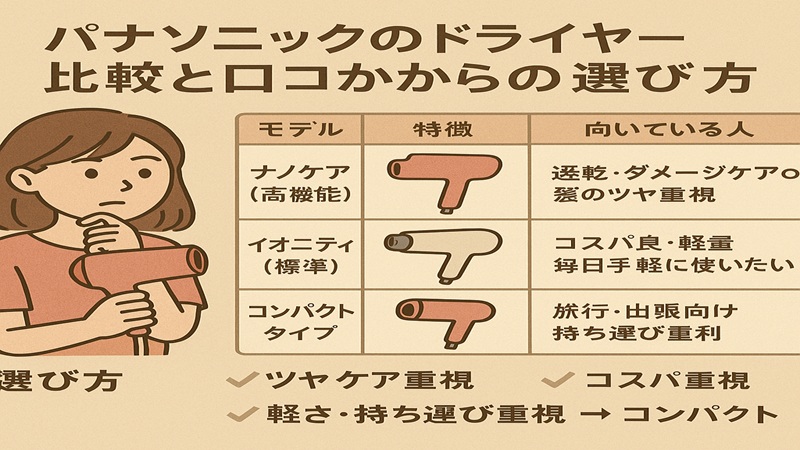

パナソニックのドライヤーの比較と口コミからの選び方

- ナノケアの比較と口コミ!どれがいい?

- 価格帯とコスパの目安

- ナノケアの効果ないの真偽を検証

- パナソニック製品に向いている人

- 田中みな実が使っているドライヤーは?

- パナソニック ドライヤー 比較 口コミまとめ

ナノケアの比較と口コミ!どれがいい?

口コミを判断材料にする際は、まず投稿者の髪質(太さ・量・うねり)、長さ、使用手順(根元から乾かすか、ノズルの使い分けをしているか)、仕上げ操作(温冷の切替や冷風固定)といった前提条件を読み解くことが大切です。

うねりやパサつきが悩みの層は、ナノケアの水分コントロールによるまとまりや静電気抑制の効果を感じやすく、超高速乾燥を求める層は風量とノズルの拡散・集中の切り替えやすさを重視する傾向があります。

ナイトケアで翌朝の扱いやすさを重視するならEH-NA0K、総合バランスと汎用性ならEH-NA0J、きめ細かな調整や表示・パーソナライズ機能を評価するならULTIMATEといった切り分けが実用的です。

どのモデルでも、根元から毛先へ風を通し、最後に冷風や温冷リズムで表面を整える手順を取ると、口コミで語られる仕上がりに近づきやすくなります。

モデル選定の早見表

| ニーズ・環境 | 合致しやすいモデル | 注目ポイント |

|---|---|---|

| 寝ぐせ対策を強化したい | EH-NA0K | ナイトキャップノズルの運用で朝の整髪を短縮 |

| バランス良く失敗しにくい | EH-NA0J | 高浸透ナノイーと多モードで家族共用もしやすい |

| きめ細かなカスタマイズ | ULTIMATE | 第2世代高浸透ナノイーとパーソナルメニュー |

| コスパ・シンプル操作重視 | イオニティ上位 | 低温大風量と静電気抑制の実用性 |

効果が感じづらいという声は、乾かし方の癖や使用モードの未活用、ノズル未装着など運用面の要因で説明できる場合があります。

以上の点を踏まえると、口コミは「誰がどの条件で使ったか」をセットで読み、目的に合う機能が備わったモデルを選ぶことが、満足度を左右する最大の要素だと考えられます。

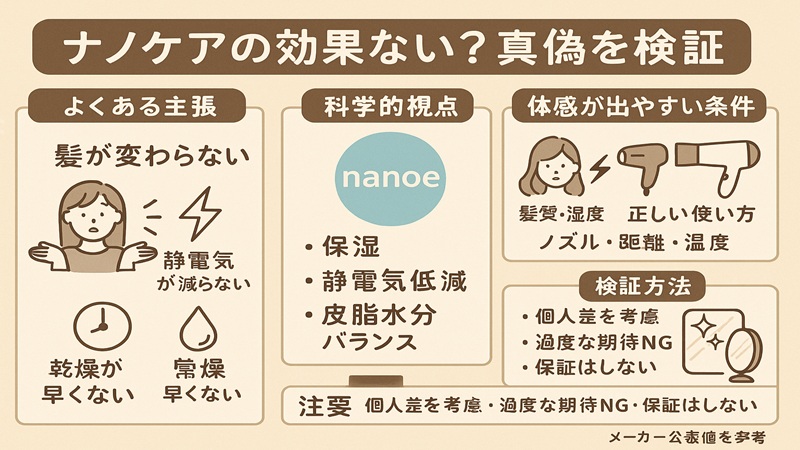

ナノケアの効果ないの真偽を検証

「ナノケアは効果がない」という口コミは一部に見られますが、その多くは使用条件や髪質、ケア手順の違いに起因しています。

まず、ナノケアの基本メカニズムは、微細な水分イオン(ナノイー)を髪の内部へ届け、髪の水分バランスを整えることにあります。

この水分コントロールが実感として現れやすいのは、うねり・パサつき・静電気といった髪のトラブルを抱える人です。

反対に、もともと健康毛やストレートでダメージが少ない人は、目立った変化を感じにくいことがあります。

また、ナノケアの効果を最大化するには、乾かし方が重要です。根元から風を当て、最後に冷風または温冷リズムモードで仕上げることで、キューティクルが整いツヤが出やすくなります。これらのモードを使用しない場合、うるおい効果が実感しづらくなることがあります。

さらに、アウトバストリートメント(洗い流さないトリートメント)との併用も影響します。油分が多い製品を重ねすぎると、ナノイーの水分が髪内部に入りづらくなるため、製品の使用量や組み合わせを見直すのも一つの方法です。

要するに、ナノケアは「誰にでも劇的な変化がある」というよりも、「髪の水分保持力を改善し、日常的にコンディションを整える設計」のドライヤーです。

目的と使い方が一致したときに最も体感を得やすくなる性質を理解しておくと、口コミの評価の違いを冷静に読み解くことができます。

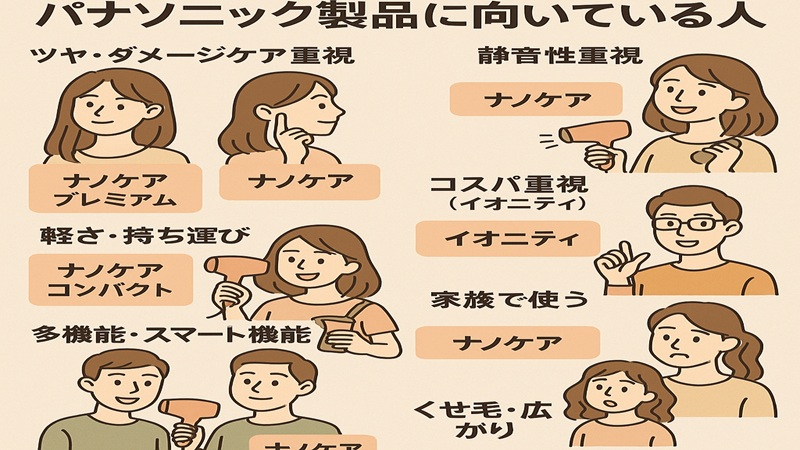

パナソニック製品に向いている人

パナソニックのドライヤーは、安定した仕上がりを重視し、毎日のケアを効率化したい人に適しています。

特に、髪の水分バランスやカラーケア、静電気対策を重視する層に高い満足度をもたらします。高浸透ナノイー搭載モデルは、湿度の変化が大きい地域やエアコン使用環境でも、まとまりのある質感を維持しやすいのが特徴です。

家族で共用する場合は、操作性のシンプルさと安全性も魅力です。モード切替がワンタッチで行えるため、年齢や性別を問わず使いやすく、家族全員で使う家庭にも向いています。

また、持ち運びや収納を重視する人には、折りたたみ式や軽量モデル(500g台)のナノケアが好まれます。

出張や旅行が多い場合は、電圧切替対応モデル(AC100〜240V対応)を選ぶと、海外でも安全に使用できます。海外用変換プラグの準備を忘れなければ、現地でも同じケア効果を得ることが可能です。

さらに、ストレートアイロンやカールアイロンなど他のパナソニック美容機器との併用を考えている人には、同社製品で統一することで、風温や保湿設計の一貫性が得られ、トータルの仕上がりが安定します。

こうした製品群の連携は、日々のケアの質を底上げする要素として注目されています。

田中みな実が使っているドライヤーは?

美容感度の高い著名人が愛用している製品として話題になったのが、パナソニックのEH-NA0Kです。

田中みな実氏がプロモーションで紹介したことで注目を集めたこのモデルは、ナノケアシリーズの中でも特に「うるおい」「まとまり」「ナイトケア」を強調した設計になっています。

EH-NA0Kは、ナイトキャップノズルを搭載しており、夜のドライケアで髪全体を包み込むように風をあてる構造が特徴です。

これにより、就寝中の寝ぐせや摩擦を軽減し、翌朝の髪のまとまりを高めます。また、スマートセンシング機能によって温度が自動調整されるため、過乾燥を防ぎながらうるおいをキープできます。

ただし、著名人の使用情報はあくまで参考の一つとして捉えるのが賢明です。選ぶ際は、髪質・毛量・使用シーン・収納スペースなど、自分自身の生活環境に合っているかを優先すべきです。

根元速乾ノズル、温冷リズムモード、スカルプモードなど、毎日使う機能の使い心地を基準に選ぶと後悔のない選択につながります。

パナソニック公式では、各モデルの特徴を比較できる専用ページが公開されているため(出典:パナソニック公式 ナノケア製品比較ページ)、購入前に一度確認しておくと良いでしょう。

パナソニックのドライヤーの比較と口コミを総括

-

ナノケアとイオニティは保湿と表面ケアで役割が異なる

-

EH-NA0Kはナイトキャップノズルで寝ぐせ対策を狙える

-

EH-NA0Jは高浸透ナノイーと多モードで汎用性が高い

-

ULTIMATEは第2世代とパーソナルメニューで調整力が高い

-

風量は1.5〜1.6㎥/分帯で時短が体感しやすい

-

速乾は風量だけでなくノズル形状と温冷制御が鍵

-

口コミ評価は髪質と乾かし方の条件差で読み解く

-

効果ないという声は使い方や前提で体感が変わる

-

共用なら重量や折りたたみ可否とコード長を確認

-

海外利用は電圧切替やプラグ対応を事前に確認

-

イオニティは価格優位でサラサラ感を得やすい

-

カラーケアや静電気対策は上位ナノケアが手厚い

-

ヘアアイロンはプレートの滑走性と温度の均一性

-

失敗回避は用途と髪質に合う風量とモードの整合

-

著名人使用情報は参考に留め自分軸で最終判断