こんにちは。portable-kogatamini.comを運営しているshinoです。

外付けhddおすすめしないと検索すると、外付けhddのデメリットや外付けhddが壊れやすいという話、外付けhddの寿命は何年なのか、外付けhddが急に認識しないトラブル、そもそも外付けhddはいらないのか、外付けhddとssdはどっちがいいのか、テレビ録画用に外付けhddを選んで大丈夫なのか、故障時の復旧費用がどれくらいかかるのか…正直、気になるワードが山ほど出てきますよね。

「大事な写真や動画を外付けhddに入れておいて本当に安心なのか」「テレビ録画やバックアップ用に買ってもすぐ壊れたら意味がないのでは」と不安になって、このキーワードにたどり着いた人も多いと思います。

この記事では、外付けhddをおすすめしないと言われる理由を整理しつつ、どんな使い方ならアリなのか、どんな人には向かないのかを、私なりの実体験と検証を交えて解説していきます。そのうえで、メーカーとしてはバッファローを推す理由と、実際に私が安心して薦められる具体的な機種も紹介します。

外付けhddを選ぶか、それともssdや他の方法にするか、この記事を読み終える頃には自分の使い方に一番しっくりくる答えが見えてくるはずです。

- 外付けhddをおすすめしないと言われる本当の理由

- 2025年時点のhdd故障率とリスクの現実的な捉え方

- 壊れにくいメーカーの見分け方とバッファローを推す根拠

- あなたの用途に合った外付けhddと運用の組み合わせ

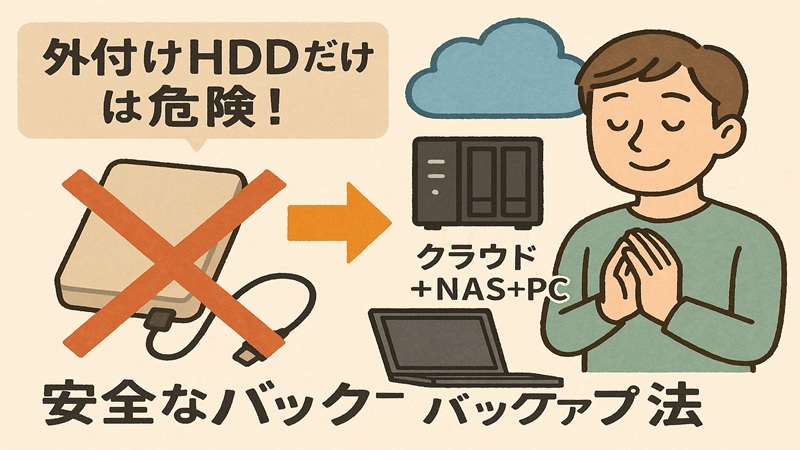

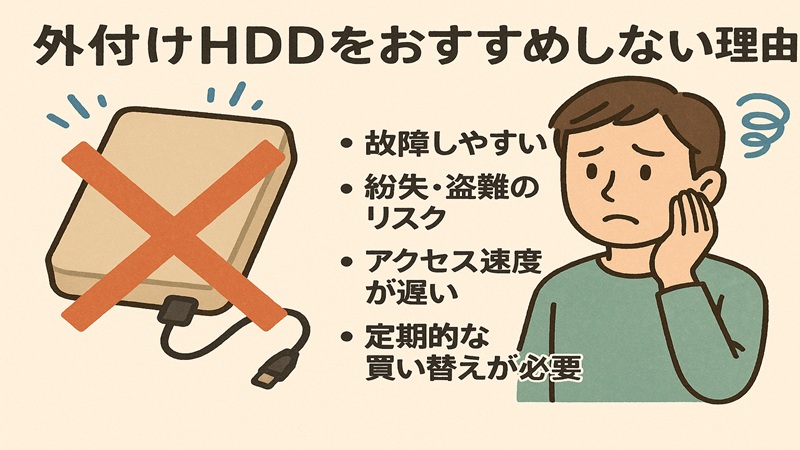

外付けhddをおすすめしない理由

ここからは、外付けhddをおすすめしないと言われる代表的な理由を、できるだけ感情論ではなく、構造的な弱点や統計データを交えながら整理していきます。「何となく不安」から一歩進んで、「どこまでなら自分は許容できるのか」を判断する材料にしてもらえればと思います。

すぐ壊れる典型例

まず押さえておきたいのは、外付けhddがすぐ壊れると言われる典型パターンです。私が相談を受けるケースでも、多くが「持ち運び」と「設置環境」の二つに集約されます。

ポータブルタイプの外付けHDDの多くは、ノートPC用などの2.5インチHDDが入っていて、これは構造上どうしても衝撃と振動に弱い機械部品です。

机から数十センチ落としただけ、カバンの中で強くぶつけただけでも、運が悪いとヘッドがプラッタに傷をつけてしまい、一気に読み書き不能になることがあります。

よくあるのが、ノートPCと一緒に外付けhddをカバンに入れて移動し、その途中でどこかに強くぶつけてしまうパターン。

見た目は無傷でも、到着してつないだら認識しない、という相談は本当に多いです。動作中に少し動かしただけでも、内部にストレスが蓄積して寿命を縮めることがあります。

「モバイル用の倉庫」として外付けhddを常に持ち歩く運用は、構造的にかなりリスキーです。どうしても持ち運ぶなら、後で触れるように、耐衝撃設計の製品やssdを優先したほうが安全度はぐっと上がります。

2025年のHDD故障率は?の現実

「じゃあ実際どれくらいの割合で壊れるの?」という疑問もありますよね。直近の大規模な統計(例:2024年のクラウドバックアップ事業者のデータ)を見ると、データセンター運用のhdd全体の年間故障率は、おおむね1〜2%台に収まっているケースが多いです。

もちろんこれは常時通電され、ラックに固定されたサーバー用hddの話なので、家庭用の外付けhddとは条件が違います。ただ、少なくとも「1年で半分が壊れる」といった極端な話ではなく、きちんとした環境ではかなり改善されてきているのも事実です。

一方で、統計をよく見ると、導入から数年は故障率が低く、その後じわじわ上がっていく傾向も読み取れます。つまり「買った直後は安心でも、5年、6年と引っ張ると一気にリスクが高まる」イメージですね。

ここでの数値はあくまで大規模運用の統計をもとにした「一般的な目安」です。家庭用の外付けhddがまったく同じ故障率になるとは限りませんし、個体差や使い方で寿命は大きく変わると考えてください。

正確な情報は公式サイトをご確認ください。最終的な判断は専門家にご相談ください。

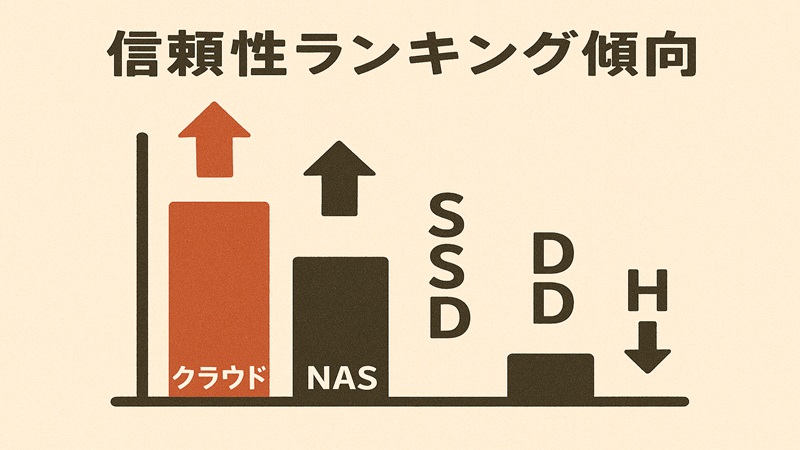

信頼性ランキング傾向

「壊れにくいメーカーが知りたい」「信頼性ランキングはないの?」という声もよく聞きます。実際、大規模な運用データを見ると、メーカーやモデルによって故障率に差があるのは事実です。

ただし、私のスタンスとしては、ネット上の単純なランキングを鵜呑みにしないほうがいいと考えています。理由はシンプルで、「使われている環境もロットもバラバラなデータを、単純な順位で見ても現実の個体にそのまま当てはめられない」からです。

そのうえで、実務的には以下のような観点を重視しています。

- 長年ストレージ専門でやっているメーカーかどうか

- 保証期間やサポート体制が明確か、延長保証の選択肢があるか

- ビジネス向け・法人向けモデルも展開していて、データ用途に力を入れているか

この視点で見ると、国内で入手しやすいメーカーの中ではバッファローはかなりバランスが良く、個人的にも「人にすすめやすいポジション」にいると感じています。後半で具体的な理由を深掘りしますね。

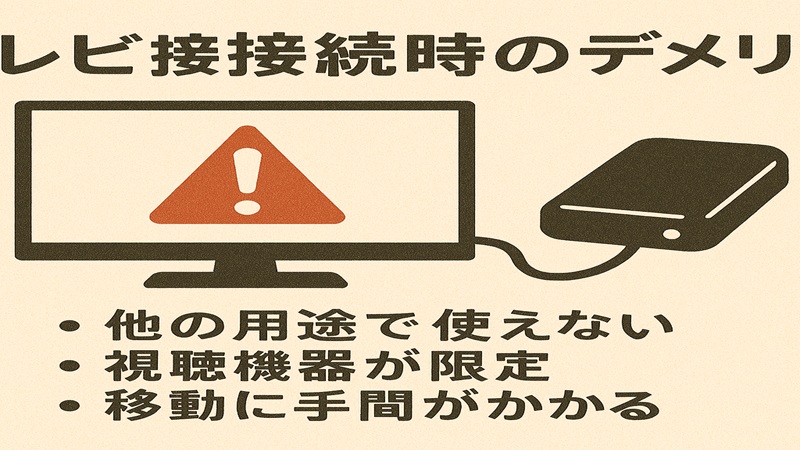

テレビ接続時のデメリット

外付けhddをテレビに接続して録画用途に使う人も多いですよね。ここにはテレビならではのデメリットもあります。

一番のポイントは、テレビに接続して初期化すると、そのhddはそのテレビ専用のフォーマットになるという点です。別のメーカーのテレビや、後から買い替えた新しいテレビにつないでも、録画番組は再生できないケースがほとんどです(※SeeQVault対応機器同士の例外を除く)。

また、テレビ録画は24時間通電に近い連続稼働になりがちで、温度と通電時間の両面でhddにはかなりハードな環境です。テレビの裏側やAVボードの中は熱がこもりやすく、夏場は手で触るとかなり熱い…という状態になっていることも珍しくありません。

テレビ録画用hddは、「長期保存用の倉庫」というよりも、録画して見たら消す、一時的なストレージとして割り切ったほうが安全です。残しておきたい番組は、別のメディアやクラウドに移す前提で考えたほうがいいですね。

※SeeQVault対応でも、異なるメーカー間では再生できないケースが多く、動作保証もされていません(出典:ロジテック「SeeQVaultの仕組みと便利な使い方」)

ssdが向く場面

最近だと、外付けhddと一緒に外付けssdも候補に挙がると思います。「ssdは高いけど、どんな場面ならssdを選ぶべき?」と聞かれることも多いので、ざっくりと整理しておきます。

外付けssdが圧倒的に有利なのは、読み書きの速さと衝撃への強さです。動画編集の素材を扱う、写真現像のライブラリを持ち歩く、ゲームタイトルを頻繁に入れ替える、といった場面ではssdの恩恵がかなり大きいです。

一方で、容量単価は依然としてhddのほうが安く、数TBクラスの「倉庫」として割り切るならhddにもまだまだ出番があります。

ざっくり言えば、「よく使うデータはssd」「置いておくだけのデータはhdd」という役割分担が現実的です。外付けhddおすすめしないと言われるポイントも、多くは「よく使うデータを丸ごと外付けhddに置きっぱなし」にする運用が原因になっていることが多いです。

なお、ノートPCのストレージ容量の考え方や、外付けssdを組み合わせた運用については、私がまとめた「ノートパソコンのメモリに16GBはいらない状況とストレージ配分」の記事でも詳しく解説しています。ノートPCのメモリとストレージ容量のバランスの決め方もあわせてチェックしてみてください。

テレビ録画に使う

「テレビ録画には外付けhddが定番だし、これもおすすめしないの?」という疑問もあると思います。ここは少しニュアンスが違っていて、テレビ録画用途に関しては、今でも外付けhddが現実的な選択肢です。

理由はシンプルで、録画用に必要な容量が大きく、コスパで見るとhddが圧倒的に有利だからです。4K放送や長時間録画を考えると、数TBクラスのhddが欲しくなりますが、このレンジをssdで揃えようとすると、予算が一気に跳ね上がってしまいます。

ただし、先ほど触れたように、テレビ録画用hddは「消費する番組の一時置き場」と割り切るのがポイントです。どうしても残したい番組は、別のメディアへのダビングや配信サービスの活用なども組み合わせて、hdd一台に依存しすぎない構成にしておきましょう。

外付けhddをおすすめしない人向けの選び方

ここからは、「それでも外付けhddをうまく使いたい」「おすすめしないと言われるポイントを理解したうえで、できるだけ安全寄りに選びたい」という人に向けて、具体的な選び方を整理していきます。壊れにくいメーカーの見分け方から、バッファローを推す理由、そして実際のおすすめ機種まで一気に見ていきましょう。

壊れにくいメーカーを見分ける

壊れにくいメーカーを見分けるとき、個人的に重視しているのは「スペック表に出ない部分」です。カタログには書かれていなくても、長くストレージを見ていると、以下のようなポイントで差を感じます。

- 保証期間が長いかどうか(1年だけか、2〜3年あるか)(出典:BUFFALO 3年保証商品の保証内容を教えてください)

- 法人向けや業務用モデルも展開していて、データ用途に本気で取り組んでいるか

- 故障時のサポート窓口がわかりやすく、日本語で相談しやすいか

特に大事なのが、保証とサポートの手厚さです。hddはどのメーカーでも壊れるときは壊れますが、そのときに「交換して終わり」だけなのか、「データ復旧サービスや割引があるのか」で安心感はかなり変わります。

壊れにくいメーカー探しは、「まったく壊れないメーカーを探す旅」ではなく、壊れたときに一番ダメージを減らせるメーカーを選ぶ作業だと考えたほうが現実的です。

どこのメーカーがいい

じゃあ結局、外付けhddはどこのメーカーがいいのか。私の答えは、「総合的な安心感ならバッファロー推し」です。

もちろん、他にも優秀なメーカーはありますが、国内で家庭用から業務用、ネットワーク機器まで広く展開していて、サポート体制も含めてトータルで見たときに、バッファローはかなり安定したポジションにいます。

特に日本市場に最適化されたラインナップと、テレビ録画やNASなど、「実際にみんながやりたい使い方」に合わせた製品が揃っているのは大きな強みです。

一方で、「激安すぎる謎メーカー」「レビューが極端に二分している製品」は、長期運用を前提とした倉庫用途にはあまりおすすめしたくありません。どちらかといえば、価格よりも「壊れたときの面倒さ」を基準に選んだほうが、長い目で見て楽だと思います。

バッファローを選ぶ理由と強み

バッファローを推す理由は色々ありますが、外付けhddというテーマに絞ると、主に以下の3つが大きいです。

- テレビやゲーム機との相性が良く、対応情報が豊富

- 耐衝撃モデルや録画用モデルなど、用途別に細かくラインナップされている

- 国内サポートが手厚く、トラブル時の情報が見つけやすい

特に、テレビ録画やレコーダー、ゲーム機と組み合わせる場合、公式サイトに「動作確認済み機器」の情報がまとまっているのはかなり助かります。相性問題で悩んで時間を溶かすことを考えると、この点だけでも選ぶ価値があります(出典:BUFFALO テレビ・レコーダー・チューナー用HDD対応検索)

また、バッファローは外付けhddだけでなくNASや無線LANルーターも展開しているので、将来的に「家庭内クラウド」的な構成にステップアップしたくなったときにもつなげやすいのも地味に効いてきます。

「最初はシンプルに外付けhddから始めて、慣れてきたらNASに移行する」というルートを取りやすいのも、バッファローを推しやすい理由のひとつです。

バッファローのおすすめの機種は?

ここからは、私が「これなら人に勧められる」と感じている具体的なバッファローのモデルを2つ紹介します。あくまで一例ですが、どちらも用途がはっきりしていて選びやすいラインだと思います。

ロケ撮影や持ち運びが多い人向け

BUFFALO HD-PGF5.0U3-GBKA(5TB 耐衝撃ポータブルHDD)

- 5TBの大容量で、写真や動画、ゲームデータの「倉庫」としてかなり余裕がある

- 耐衝撃設計のポータブルhddで、撮影現場や出張先への持ち運びにも配慮されている

- USBバスパワーで動作するので、ノートPCと一緒に使いやすい

「外付けhddがすぐ壊れる」原因の多くは衝撃と振動なので、最初から耐衝撃モデルを選ぶのはかなり合理的な選択です。とはいえ、完全に壊れないわけではないので、大事なデータは必ず別の場所にもバックアップしておきましょう。

動画保存や編集を意識する人向け

BUFFALO USB3.2(Gen1)対応ポータブルHDD 2TB HD-PGAC2U3-BA

- USB3.2 Gen1対応で、従来のUSB2.0と比べて転送速度が大幅に向上

- 2TB容量で、軽めの動画編集やゲーム用ライブラリにも使いやすい

- 「撮ってすぐ編集して、一部を残す」といったワークフローにマッチ

本格的な動画編集では外付けssdをおすすめする場面も多いですが、「編集は内蔵ssdで行い、完成データや素材のアーカイブをこのhddに逃がす」という構成なら、コスパと速度のバランスが取りやすいです。

どちらのモデルにしても、スペックや対応機器は必ず最新の情報を公式サイトで確認してください。型番の末尾違いや販売時期の違いで細かい仕様が変わることもあります。

おすすめ機種を使うときの運用ポイント

せっかく良い機種を選んでも、運用が雑だと寿命を早めてしまいます。最低限、以下のポイントだけは意識しておいてください。

- 読み書き中にケーブルを抜かない、PCをスリープにしない

- 持ち運ぶときは必ずケースやクッション性のあるポーチに入れる

- 同じhddだけに全データを入れっぱなしにせず、クラウドや別ドライブにもコピーする

バックアップ全体の考え方や、モバイル環境でのデータ保護については、例えば飛行機でパソコンを預けたときの補償とデータ対策の記事でも詳しく触れています。出張や旅行が多い人は、あわせて読んでおくとイメージがつかみやすいと思います。

外付けhddをおすすめしない結論

最後に、外付けhddおすすめしないというテーマの結論を、あらためて整理しておきます。

私のスタンスは、「外付けhddそのものを否定するわけではないけれど、“一台に全部預ける”運用はおすすめしない」というものです。外付けhddは今でも容量単価が安く、倉庫としては非常に優秀なメディアです。ただし、落下・振動・熱・経年劣化といったリスクからは逃れられません。

だからこそ、

- よく使うデータや作業中のプロジェクトは内蔵ssdや外付けssdに置く

- 完成データやアーカイブは外付けhddに逃がす

- 本当に消えたら困るものは、外付けhdd以外にも必ずコピーを持つ

という形で、役割分担と多重化を意識することが大切です。

そのうえで、メーカー選びとしてはバッファローメインで構成しておくと、対応情報やサポートが揃っているぶん、トラブル時のストレスをかなり抑えられます。

耐衝撃モデルやUSB3.2対応モデルを組み合わせれば、「外付けhddおすすめしない」と言われるポイントも、かなり穏やかにコントロールできるはずです。

この記事をきっかけに、外付けhddを買う/買わないの二択ではなく、「どう組み合わせれば自分のデータを守れるか」という視点で、ストレージ全体の構成を見直してみてください。正確な情報は公式サイトをご確認ください。最終的な判断は専門家にご相談ください。