こんにちは、portable-kogatamini.comを運営しているshinoです。ノートパソコンのキーボード無効化を調べていて、内蔵キーボード無効化のやり方や外付けキーボード運用、Windows11やWindows10での設定方法が気になっているあなたに向けてまとめていきます。

たとえば、子供やペットがキーボードを連打してしまう、ノートパソコンのキーボードが誤作動して勝手に文字が入力される、一時的にキーボードロックをかけたい、デバイスマネージャーやレジストリ、BIOS設定で内蔵キーボードを止めたい、といった悩みはかなりよく聞きます。

MacBookでKarabiner-Elementsを使って内蔵キーボードだけを無効にしたい人も多いですね。導入する際は、お使いのmacOSバージョンで動作がサポートされているか、事前に公式サイトで確認しておくと安心です。

一方で、キーボード無効化や解除の方法を間違えると、ログインすらできなくなったり、フィルターキーなどの設定を触って余計に混乱してしまうこともあります。富士通をはじめメーカーごとの仕様も違うので、「本当にこの手順でやって大丈夫かな…」と不安になりやすいところです。

この記事では、ノートパソコンのキーボード無効化を、Windows11やWindows10、MacBookまで含めて整理しつつ、外付けキーボード前提の運用や、一時的なロック、誤作動時の解除の考え方までまとめます。

さらに、そもそもキーボードが優秀なノートを選べば無効化に悩まされにくいよね、という視点から、私がタイピング用途で推しているSurface Laptopの話もしていきます。

「設定をいじるのはあまり得意じゃないし、できればシンプルに済ませたい」というあなたにも、段階を追って分かるように整理しているので、自分に合いそうな方法だけ拾ってもらえればOKです。

読み終わるころには、「自分のノートPCではこのやり方でいこう」というイメージがかなりクリアになっているはずですよ😊

- ノートパソコンのキーボード無効化の全体像と注意点

- Windows11やWindows10での無効化と解除の具体的な手順

- MacBookでKarabiner-Elementsを使った内蔵キーボード無効化の考え方

- 無効化前提ではなくキーボードが優秀なノートを選ぶコツ

ノートパソコンのキーボード無効化入門編

ここでは、ノートパソコンのキーボード無効化の「全体の選択肢」をざっと整理します。Windows標準機能で止める方法から、レジストリ・BIOSを使う上級編、一時的ロックソフトまで、特徴と向き・不向きをざっくり掴んでおきましょう。

この章のポイント

- 常用したいのか、一時的に止めたいのかを先に決める

- レジストリやBIOSは「最終手段」くらいの感覚で

- 外付けキーボード前提なら復旧手順もセットで把握しておく

Windows11の場合

Windows11で内蔵キーボードを無効化する代表的な方法は、ざっくり次の2パターンです。

ひとつ目はデバイスマネージャーで無効化する方法です。

スタートを右クリック → デバイスマネージャー → キーボード → 標準 PS/2 キーボードなど内蔵っぽいデバイスを右クリックして「デバイスを無効にする」または「デバイスのアンインストール」を選ぶやり方ですね。

これはWindows標準の範囲で完結するので、まず試しやすいです。

弱点としては、再起動やWindows Updateをきっかけにドライバが再インストールされて、内蔵キーボードが復活してしまうことがある点です。「とりあえず今この状態だけ止めたい」「頻繁に設定を変えられる」という人向きかなと思います。

二つ目は、ドライバレベルで動作を止める方法です。これは次の「レジストリで内蔵キーボード無効」で詳しく触れますが、i8042prtというドライバサービスを起動させないことで、再起動しても内蔵キーボードを認識しづらくするイメージです。

ただし、こちらは設定を間違えたときのリスクも大きくなるので、後述の注意点まで読み込んだうえで検討してほしいところです。

Windows11で事前にチェックしておきたいこと

どの方法を選ぶにしても、

- ログイン画面から外付けキーボードだけで操作できるか

- Bluetoothキーボードの場合、起動直後からきちんと接続されるか

- 最悪うまくいかなかったときに元に戻す手段(回復ドライブや別PC)があるか

このあたりは先に確認しておくと安心です。いきなりレジストリやBIOSから入らず、まずはデバイスマネージャーでの無効化から試していくのがおすすめですよ。

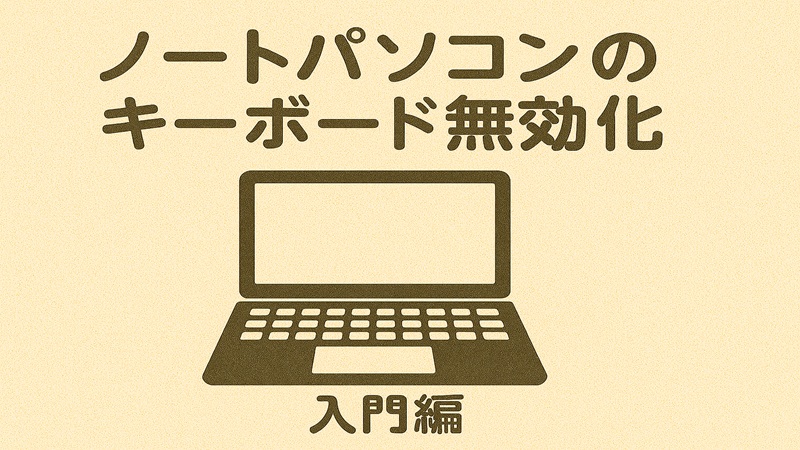

レジストリからやる方法

レジストリ編集での無効化は、ちょっと上級者寄りですが、「再起動しても復活してほしくない」「長期的に外付けキーボード運用にしたい」という人が検討することが多い方法です。

狙いは、i8042prtというキーボード/タッチパッド用サービスの起動を止めることです。Windowsは起動時にレジストリを読み込み、「このサービスは起動する/しない」をStart値で判断しています。

流れとしては、Win+R → regedit → レジストリエディタで、HKEY_LOCAL_MACHINE → SYSTEM → CurrentControlSet → Services → i8042prt と辿り、StartというDWORD値を探します。

ここにあるStartという値がサービスの起動タイミングを司る部分で、現在の値を必ずメモしておいたうえで(多くの環境では1や3になっていることが多いです)、4(無効)に書き換えて再起動すると、内蔵キーボードが認識されなくなります。

なお、この方法は主にPS/2接続のキーボードドライバ(i8042prt)が使われている環境向けのもので、HIDやI2C接続のキーボードでは効果がない場合があります。

ここで重要なのは、レジストリ編集は失敗するとOSの起動に影響する可能性があるという点です。

Microsoftも「レジストリを誤って編集すると深刻な問題が起こる可能性がある」と警告しており(出典:Microsoft「Windows registry information for advanced users」)、あくまで自己責任の操作になります。

また、会社や学校から支給されているPCでは、こうした設定変更がポリシー違反になったりサポート対象外になる可能性があります。業務用・学校用PCの場合は、事前に管理担当者に確認してから作業することをおすすめします。

レジストリ編集前のミニチェックリスト

- Start値を変更前に必ずメモやスクリーンショットで控える

- 復元ポイントやバックアップをひとつ作っておく

- 外付けキーボード・マウスを接続してログイン操作を試しておく

- うまくいかなかったときに戻す手順をメモしておく

機種によっては、i8042prtを止めるとタッチパッドも一緒に無効になることがあります。USBマウスなしだと操作できなくなるので、この点だけは本当に要注意です。

この記事の内容はあくまで一般的な目安として参考にしてもらい、個々のPCの仕様や最新情報は公式マニュアルやサポートページで確認してください。最終的な判断が不安な場合は、専門業者への相談も検討してみてくださいね。

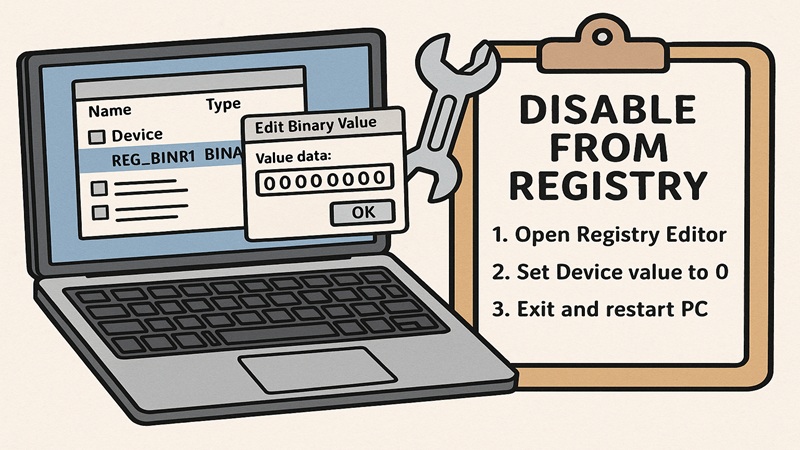

BIOS設定で停止

一部のノートPCには、BIOS/UEFIの設定画面に「Internal Keyboard」のような項目があり、そこで内蔵キーボードを直接無効化できるものがあります。

すべての機種にあるわけではありませんが、あればレジストリを触らずに済むので、かなりスマートな方法です。

手順としては、電源投入直後にF2キーやDelキーなどでBIOSを起動し、AdvancedやDevice設定の中からキーボード関連の項目を探します。見つかれば、Enabled → Disabled に変更して保存・再起動するだけ、というシンプルな流れです。

とはいえ、BIOS画面は英語だらけで慣れていないと緊張しますよね。基本ルールは、「意味が分からない項目は触らない」ことです。特にブート順やセキュアブートなどは、誤設定するとOSが起動しなくなる原因にもなります。

また、会社や学校から支給されているPCの場合、BIOSにパスワードがかかっていたり、勝手な変更が禁止されているケースも多いです。そういった管理端末では、必ずシステム管理者に相談してからにしましょう。

BIOSで触るときの注意

- 変更前の設定画面をスマホで撮っておくと、元に戻しやすい

- 「キーボード無効化」の項目自体がない機種も多いので、無理に探し続けない

- 詳細はメーカー公式マニュアルを確認し、不安があれば専門家に相談する

ショートカットで素早くやる

「数分だけキー入力を止めたい」というライトなニーズなら、ショートカット系のロック機能がいちばん手軽です。たとえば、専用ソフトで「Ctrl+Alt+何か」を押した瞬間にキーボード入力をロックし、同じ操作で解除するタイプのものですね。

また、ノートPCによっては、Fnキー+F1〜F12の組み合わせでキーボードやタッチパッドのロックが切り替わる機能を持つものもあります。

知らないうちに押してしまい、「急にキーボードが効かない」と焦るパターンは本当によくあるので、自分の機種にどんなショートカットがあるか一度だけでも把握しておくと安心です。

ショートカット活用のコツ

- ロック/解除のキー操作を紙やメモアプリに書いてPC付近に貼っておく

- 家族や同僚と共用しているPCなら、ショートカットの存在を共有しておく

- うっかり誤操作が怖い場合は、設定画面で無効にできないか確認する

ショートカット由来のロックなのか、ドライバや設定の問題なのかで対処が変わるので、「このキーを押すとロック/解除される」という情報を手元に置いておくと、いざというときに慌てずに済みますよ。

一時的に無効にする

掃除や子供・ペット対策など、「今この作業中だけ内蔵キーボードを止めたい」という場合は、一時ロック専用ソフトを使うのが現実的です。

| ソフト名 | 特徴 | ロック範囲 | 解除方法 | 用途の向き・不向き |

|---|---|---|---|---|

| KeyFreeze(BlueLife KeyFreeze) | ワンクリックでロック可能。軽量で扱いやすい。 | キーボード+マウス | Ctrl+Alt+F | 掃除、子供・ペット対策、動画視聴時の誤操作防止 |

| KeyboardLocker | 誤解除されにくい仕様。キーボード特化。 | キーボードのみ | unlock とタイプ | 子供・ペット対策、作業中の誤操作防止に最適 |

| DeInput | 完全ロック特化。掃除用途で使いやすい。 | キーボード+マウス | スペース+exit(初期設定) | 掃除、作業一時停止、誤入力防止。完全ロックしたい人向け |

| KeyTweak / SharpKeys | 特定キーの無効化・入れ替えが可能。 | 特定キーのみ | 設定解除・削除で戻せる | Caps LockやWindowsキーだけ止めたい場合。長期運用向き |

インストールしておけば、ボタンやショートカットひとつで入力をロックできます。

ポイントは、事前にロックと解除を必ずテストしておくことです。インストール直後に1回だけ「ロック → 解除」を試しておけば、「解除方法を忘れてPCが操作不能」という事故はかなり防げます。

学校や会社支給のPCの場合、ソフトのインストールが禁止されていることも多いので、その場合はWindows標準の画面ロックやユーザー切り替えなど、ポリシーに合った方法を使うのが安全です。

家族共用PCで使うときも、「キーボードが効かないときはこの操作で解除」とメモを貼っておくと混乱を防げます。

レジストリやBIOSを触る前に、「まずは一時ロックで十分かどうか?」を一度考えてみると、余計なリスクを取らずに済むことも多いですよ。

ノートパソコンのキーボード無効化と選び方

ここからは、「無効化のやり方」だけでなく、「そもそもどんなノートPCを選ぶか」という視点も含めて考えていきます。

誤作動時の解除、富士通などメーカーごとのクセ、無効化しやすい機種の特徴、キー単位の無効化、外付けkeyboard運用、そして私が推しているSurface Laptopの話まで、ざっくり俯瞰してみましょう。

この章のポイント

- トラブル時に「どう復旧するか」までセットで考える

- メーカーや機種ごとの違いを少しだけ意識する

- 長期的には「キーボードが優秀なノートを選ぶ」選択肢もある

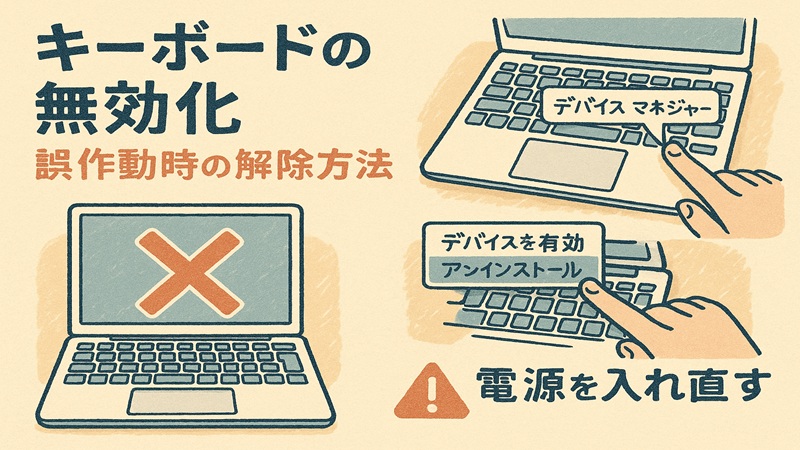

誤作動時の解除方法

「無効化したい」話とセットで多いのが、「勝手に無効化された/誤作動しているっぽいから直したい」という相談です。急にキーが効かなくなったとき、順番に見ていきたいポイントを整理しておきます。

まず疑いたいのは、アクセシビリティ機能の誤作動です。フィルターキーや固定キーがオンになっていると、入力が遅く感じたり、一部のキーだけ挙動がおかしくなったりします。

設定アプリのアクセシビリティ(または簡単操作)→ キーボードから、これらがオンになっていないかチェックしてみてください。

次に、Fn+ファンクションキーのショートカット系です。キーボードやタッチパッドを無効化するアイコン付きのキーがある機種は、うっかり押してしまうだけで「急に反応しない」状態になることがあります。

取扱説明書やメーカーサイトで自分の機種のショートカット一覧を確認しておくと安心です。

そこまで試してダメなら、デバイスマネージャーでキーボードに警告マークが出ていないか、ドライバが無効になっていないかを確認します。外付けキーボードでは正常に入力できるのかどうかも、物理故障かソフト側の問題かを切り分けるヒントになります。

解除トラブルのときの注意

- 原因がわからない状態でレジストリやBIOSを書き換えるのは避ける

- 水濡れや物理破損が疑われる場合は、自力分解はリスク大

- 正確な情報は公式サポートやマニュアルを確認し、必要なら専門家に相談する

富士通製で無効化する際

富士通のノートPC(LIFEBOOKなど)は、ビジネス向けから家庭向けまで幅広く、モデルごとにキーボード周りの仕様も少しずつ違います。

基本方針は他のWindowsノートと同様で、デバイスマネージャー/レジストリ/BIOSの三本柱ですが、富士通独自のユーティリティが絡んでいることも多いです。

たとえば、省電力ツールやファンクションキー制御ソフトが、キーボードバックライトやFnキーの動作を握っているケースがあります。

この場合、「内蔵キーボードを無効化したつもりが、特殊キーだけ妙な動きをする」といった事態も起こりがちです。

富士通機で意識しておきたいこと

- 型番で富士通公式サイトを検索し、マニュアルでキーボード関連の項目を確認

- 独自ユーティリティが入っているか、アプリ一覧やタスクトレイから確認

- 法人モデルは社内ポリシーでレジストリ/BIOS変更が制限されている場合が多い

業務用に導入されている富士通ノートの場合、OSやBIOSに管理パスワードが設定されているケースも多いので、そういった端末ではシステム管理者に相談して進めるのが現実的かなと思います。

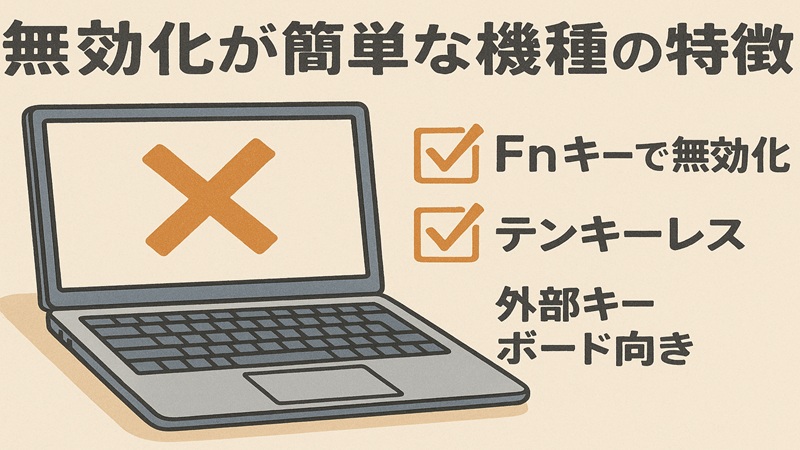

無効化が簡単な機種の特徴

「これから買い替える前提で、無効化しやすいノートPCが知りたい」という相談もたまにあります。ここでいう「無効化しやすい」は、

- BIOSに分かりやすいキーボード設定がある

- 独自ツールで複雑にラップされておらず、Windows標準の設定が素直に効く

といった意味合いです。

一方で、そもそもキーボードの出来が良いノートを選べば、「無効化したい」と思う頻度自体を減らすこともできます。そこで私が推しているのが、MicrosoftのSurface Laptopシリーズです。

2024〜2025年モデルは、キーストロークの深さやキー配列のバランスが良く、タイピングメインの用途でもかなり安心しておすすめできます。

打鍵感が好みであれば、「内蔵は全部止めたい」よりも「普通に内蔵をメインで使いつつ、場面に応じて外付けも足す」という運用に寄せやすくなります。

結果的にレジストリやBIOSに触る必要性も減って、トラブルと距離を置けるのは大きなメリットだと思います。

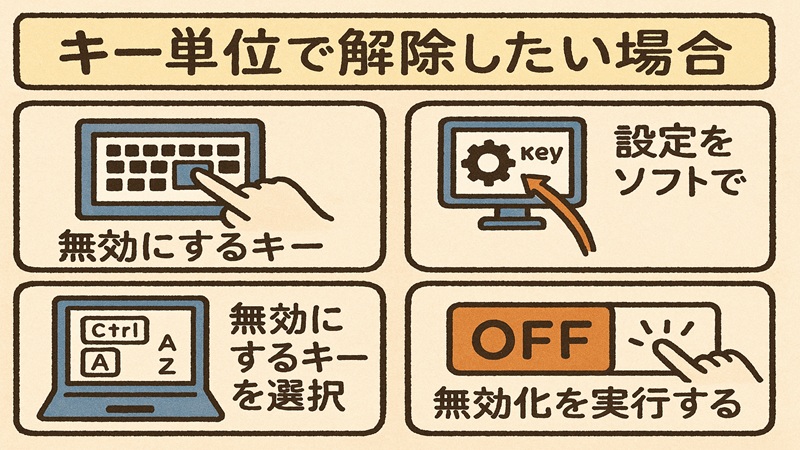

キー単位で解除したい場合

Caps LockやWindowsキー、変換・無変換キーなど、「このキーだけいらない」「ここだけ誤タッチが多い」という悩みもよく聞きます。

この場合、キーボード全体をではなく、特定のキーだけ無効化/別のキーに割り当てるという方向性が現実的です。

Windowsなら、レジストリのスキャンコードマップを書き換えてキーをリマップする方法や、それをGUIで簡単に設定できるツールがあります。

たとえば、Caps LockをCtrlに変えたり、右Windowsキーを無効にしたり、といったカスタマイズですね。

キー単位の無効化は、全体無効化に比べてリスクが低く、戻すのも簡単です。ただ、職場支給のPCでレジストリ系のツールを使うと、ポリシー違反になるケースもあるので、その点だけは事前に確認しておきましょう。

キー単位カスタマイズの小技

- 自分好みのレイアウトが決まったら、設定画面をスクショして保存

- PC買い替え時もそのスクショがあると再設定が一瞬で終わる

- まずはよく誤タッチするキー1〜2個から変えてみると違和感が少ない

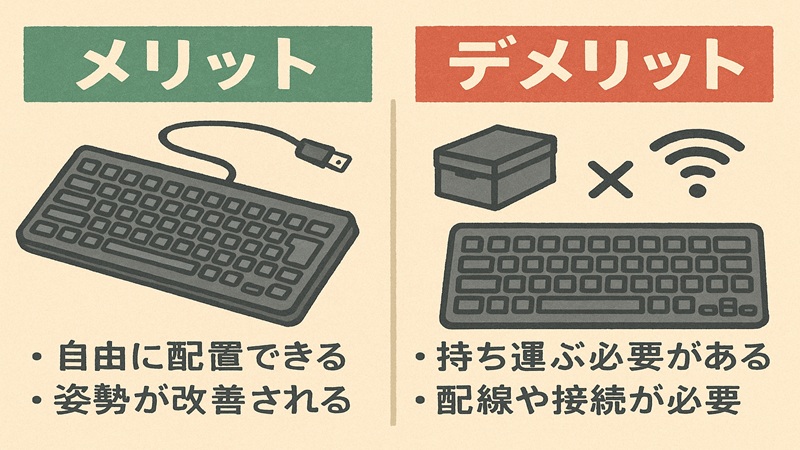

外付けのメリットとデメリット

ノートパソコンのキーボード無効化と相性が良いのが、外付けキーボード前提の運用です。ノート本体は画面/CPU役にして、入力はすべて外付けに任せるスタイルですね。

外付けkeyboard運用の整理

| 項目 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 打鍵感 | 好みのスイッチや配列を選べる | 本体とは別にキーボード代がかかる |

| 姿勢 | ノートを高く置き、目線を上げられる | 机にある程度のスペースが必要 |

| トラブル時 | 内蔵キーボード故障時も外付けで延命しやすい | 外付け側の電池切れ・接続不良リスク |

※打鍵感:キーを押したときの感触

私も自宅では、ノート本体をスタンドで少し高くして、外付けキーボード+マウスで作業することが多いです。首や肩がラクになり、タイピングも自分好みのキーボードにできるので、「据え置き時はほぼデスクトップ」みたいな感覚で使えます。

一方で、モバイル時にキーボードまで持ち歩くと荷物は確実に増えます。なので、「自宅は外付け、外出先は内蔵」と割り切るのもアリです。その場合、内蔵側も打ちやすい機種を選んでおくと、どこで作業してもストレスが少なくて済みます。

ノートパソコンのキーボードを無効化する方法を総括

最後にまとめとして、ノートパソコンのキーボード無効化との付き合い方を決めておきます。「なぜ無効化したいのか」「どこまで踏み込んだ設定変更を許容できるのか」を整理しておくと、選び方がかなりスッキリします。

日常的な子供・ペット対策や掃除目的なら、一時ロックソフトやショートカットで十分なことが多いです。キーボード故障の応急処置なら、外付けキーボードを用意してデバイスマネージャーで内蔵を無効化する、という現実的なラインがあります。

どうしても恒久的に止めたい場合は、レジストリやBIOSも選択肢になりますが、その分リスクも上がるので慎重に検討したいところです。

中長期的には、「そもそもキーボードが優秀なノートを選ぶ」という発想もかなり大事です。

2024〜2025年のSurface Laptopは、キーボードの完成度が高く、タイピング重視の人にも安心しておすすめできます。よりハードウェア寄りの視点でノートPCを長く使いたい場合は、「ノートパソコンのCPU交換可能機種の現実」のような記事も参考になると思います。

どの方法を選ぶにしても、この記事の内容はあくまで一般的な目安です。正確な情報は各メーカーの公式サイトやマニュアルで確認しつつ、レジストリやBIOSを触るような操作については、最終的な判断を専門家に相談することも検討してください。

あなたの使い方やリスク許容度に合わせて、「ちょうどいい距離感」でノートパソコンのキーボード無効化と付き合っていきましょう。