ノートパソコンのタッチパネルは必要かどうか、いざ自分が買うタイミングになるとけっこう迷いますよね。

店頭ではタッチパネル対応の2in1ノートパソコンやコンバーチブルPCをおすすめされつつ、家に帰って調べてみると「タッチパネルはいらない」とか「ほとんど使わないから不要」という声もあって、余計に分からなくなりがちです。

しかも、タッチパネルのメリットやデメリットだけでなく、大学生に必要かどうか、プレゼンで本当に役立つのか、普段は使わないのに余計なオプションにならないかなど、気になるポイントが多いはずです。

さらに、タッチパネルが反応しないトラブルや、タッチ機能を無効にするオフの設定方法、Windows11との相性、lenovoや富士通、Chromebookなどメーカーごとの違いも絡んできます。

この記事では、ノートパソコンのタッチパネルは必要かを一緒に整理しながら、どんな人には本当に相性が良くて、どんな人にはいらない可能性が高いのかを、できるだけ具体的にお話ししていきます。

最後には、タッチパネル対応の中でも選びやすいおすすめの方向性として、ASUSのChromebookや大画面2in1の選び方もまとめていくので、自分の使い方に合うかどうかをイメージしながら読んでもらえるとうれしいです。

- タッチパネルが活きる場面と不要な場面の違い

- タッチパネル搭載ノートのメリットとデメリット

- Windows11やlenovo富士通などメーカー別の注意点

- 具体的なおすすめ構成と失敗しない選び方の流れ

ノートパソコンにタッチパネルは必要か結論

まずは、ノートパソコンにタッチパネルは必要かどうかをざっくり結論から整理していきます。このパートでは、大学生や社会人で必要になるケースと、実際にはほぼ使わないケースの違い、代表的なデメリット、Windows11との相性など、全体の地図をつかむつもりで読んでみてください。

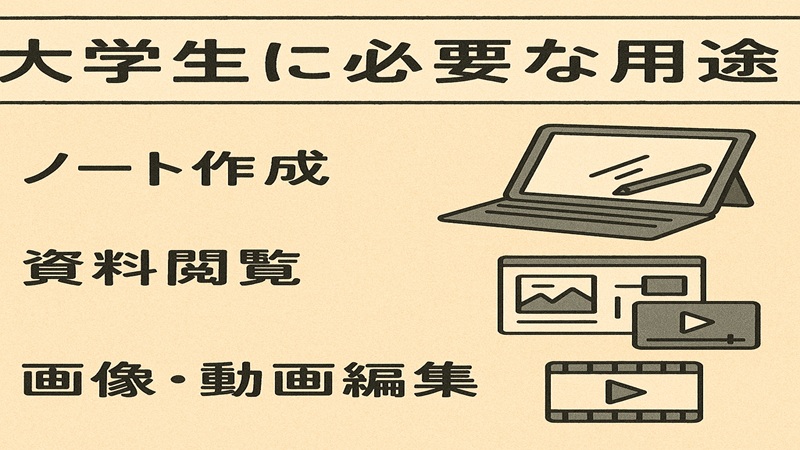

大学生に必要な用途

大学生のパソコン相談を受けていると、「タッチパネルがあるとかなり便利な人」と「なくても全然困らない人」がはっきり分かれます。分かれ目になりやすいのが、授業でどれだけ図や式をノートに書くか、ですね。

板書やPDFへの書き込みが多い理系・デザイン系の学生は、タッチパネルとペン入力がかなり活きます。一方で、レポート中心の文系寄りだと、キーボード入力だけで完結することが多いので必須ではありません。

たとえば、こんな使い方だとタッチパネルの恩恵を感じやすいです。

- 授業のPDF資料に、式やグラフを手書きで書き込む

- オンライン授業を見ながら、画面横のノートアプリにスタイラスでメモを取る

- 図形やグラフを多用する課題で、マウスよりペンの方が圧倒的に早い

逆に、資料に書き込む習慣がなく、レポートはひたすらタイピングで書くスタイルなら、ノートパソコンのタッチパネルはあまり使わないまま終わる可能性が高いです。

イラストやマンガを本格的に描きたい場合は、タブレットとアプリの組み合わせの方が描きやすいパターンも多いです。たとえばタブレットで絵を描くおすすめアプリと選び方でまとめているような構成も、選択肢のひとつとして見ておくとイメージしやすくなります。

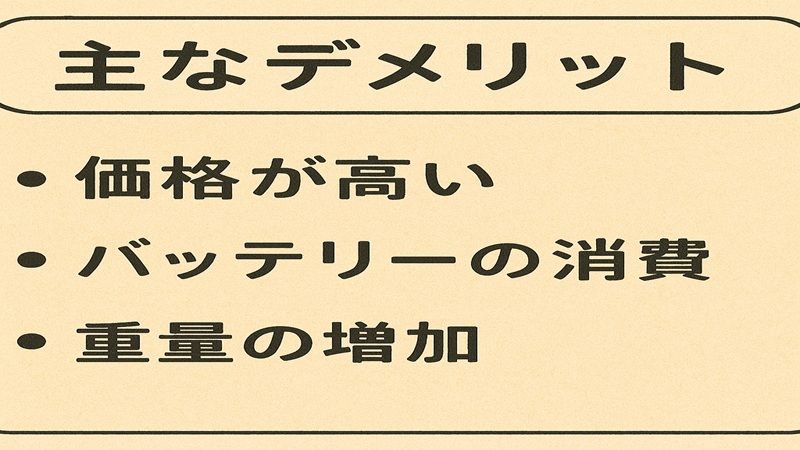

主なデメリット整理

タッチパネル付きノートを検討するなら、メリットと同じくらいデメリットも知っておいた方が、後悔しにくくなります。よく相談を受けるのは次のあたりです。

主なデメリットは「価格が上がる」「バッテリー持ちがやや落ちやすい」「本体が重くなりやすい」「画面の映り込みと指紋が増える」の4つです。

- 同じクラスの非タッチモデルより、概ね1〜2万円ほど高くなりやすい(あくまで目安)

- タッチセンサー分の消費電力で、非タッチよりバッテリーが少し不利な場合がある

- ガラスパネル採用が多く、そのぶん重量や厚みが増えやすい

- 光沢液晶が多く、映り込みや指紋汚れが気になることがある

画面の汚れや指滑りが気になる場合は、保護フィルムで質感を調整するのもひとつの手です。タブレット向けの話ではありますが、貼るかどうかの判断やフィルムの選び方はタブレットの保護フィルムは100均でいい?必要かの判断ポイントがかなり参考になると思います。

ここで挙げた金額や傾向は、あくまで一般的な目安です。実際の仕様や価格はモデルごとに違うので、購入前には必ず公式サイトや販売店の最新情報を確認してください。

使わない人の傾向

「買ってみたけど結局タッチパネルを使わない」という人にも、ある程度共通するパターンがあります。

- ノートパソコンを基本的に机の上に置きっぱなしで使う

- 作業内容が、文章作成・表計算・メール・Web閲覧が中心

- イラストや手書きメモは紙や別のタブレットで完結している

- プレゼンはプロジェクターとマウスだけで問題ない

「タッチパネルをあえて使う場面が思い浮かばない」「あったら触るかもだけど、今のところ困っていない」という人は、かなりの確率でタッチパネルはなくても大丈夫です。

逆に、「PDFに直接書き込みたい」「ノート取りを全部デジタルに寄せたい」「2in1ノートパソコンとしてタブレット的にも使いたい」と、具体的な使い方がイメージできるなら、タッチパネルがしっくり来る可能性が高いです。

Windows11でのタッチ操作性

Windows11になってから、タッチ操作は以前よりだいぶ扱いやすくなっています。スタートメニューやタスクビュー、ウィンドウスナップなどが指でもさわりやすいUIになっていて、タブレット寄りの操作に慣れている人にはなじみやすいと思います。

Windows11で便利だと感じるタッチ操作

- ブラウザやPDFのスクロールと拡大縮小

- 写真ビューアでの拡大・回転・スワイプ

- 2in1をテントモードにして動画を操作する

- 複数デスクトップやタスクビューをジェスチャーで切り替える

※2in1とは画面が360度ぐるっと回るタイプ→ 折り返すと タブレット形状 になります。テントモードとは2in1ノートパソコンの画面をぐるっと後ろに折り返して▲ みたいな「山型(三角)」の形に立てることです。

ただ、Windows11がタッチフレンドリーになったからといって、全員にタッチパネルが必須というわけではありません。「マウスとキーボードだけでもストレスなく使えているか」「指で触った方が早そうな作業がどれくらいあるか」を基準に考えると、判断しやすくなります。

OSの仕様は今後変わる可能性もあります。ジェスチャー内容や設定項目の詳細は、最新のWindows公式ドキュメントで確認しつつ、自分に合う設定に調整してみてください。

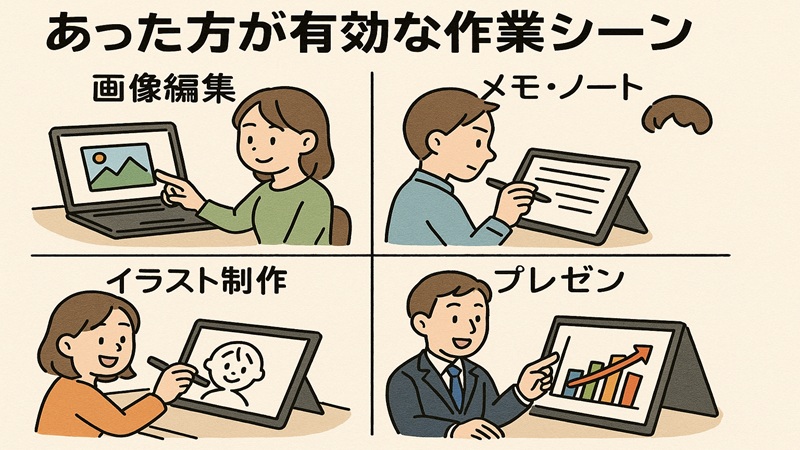

あった方が有効な作業シーン

タッチパネルが「あるとすごく楽になる」場面を、もう少し具体的にまとめておきます。

| シーン | タッチが便利な理由 | おすすめの使い方 |

|---|---|---|

| PDF資料の閲覧 | ページ送りや拡大縮小が直感的 | 2in1をタブレット形状にして片手操作 |

| 会議やプレゼン | その場で図やマーカーを入れやすい | 画面に書き込みながら説明する |

| 写真整理や軽い編集 | 指で拡大・回転がスムーズ | トリミング位置の微調整にタッチを併用 |

| ソファやベッドでの動画視聴 | カーソルを追う必要がない | タップで再生・一時停止やシークバー操作 |

こうして見ると、タッチパネルは「常に使う」より、「マウスとキーボードにプラスして、たまに使うとめちゃ楽になる」場面が多いのが分かると思います。

もしあなたがこういったシーンを日常的にこなしそうなら、タッチパネルは前向きに検討する価値がありますし、そうでなければ非タッチモデルにして、そのぶん軽さやバッテリー時間を優先するのも全然アリです😊

ノートパソコンのタッチパネルは必要か選び方を解説

ここからは、「ノートパソコンのタッチパネルは必要か」という判断を踏まえたうえで、実際にどんな機種や構成を選んでいくかを整理していきます。

lenovoや富士通などメーカー別の特徴、タッチパネルが高性能な機種を見るポイント、設定・トラブル対処、最終的なおすすめ構成まで、一気にまとめていきますね。

lenovoの特徴

タッチパネル付きノートでよく名前が挙がるのが、lenovoの2in1シリーズです。Yogaや一部のIdeaPadシリーズなど、360度回転ヒンジを採用したコンバーチブルPCが多く、タブレットスタイルとの相性がいいラインナップが揃っています。

lenovoタッチモデルの特徴

- 2in1ノートパソコンとして、テントモードやスタンドモードが使いやすい

- 価格帯の幅が広く、入門機から高性能モデルまで選択肢が多い

- ペン対応モデルでは、本体収納できるタイプもあり持ち運びしやすい

「海外メーカーでもコスパ重視でタッチパネルを試してみたい」という人には、lenovoは検討しがいのあるブランドだと感じています。

その一方で、同じシリーズ名でも世代や構成が細かく分かれているので、CPUやメモリ、ストレージ容量をしっかり見比べることが大事です。ストレージ64GBなどの構成だと、Windowsアップデートだけで苦しくなることもあるので、最低でも256GBは欲しいところですね。

スペックや価格はモデルチェンジのたびに変わるので、正確な情報は必ず公式サイトや販売店の最新データを確認して、最終的な判断に迷うときはメーカーサポートや詳しい人にも相談してみてください。

富士通の対応機種

富士通のノートパソコンは、ビジネス向けや教育現場向けのタッチパネル搭載モデルが昔から多く、「安心して長く使いたい」というニーズと相性がいいブランドです。

富士通タッチモデルの良さ

- ビジネス・文教向けで耐久性を意識したモデルが多い

- キーボードにこだわりがあり、打鍵感が良い機種が多い

- 説明書やオンラインマニュアルが比較的ていねい

特に、電子黒板代わりに使う先生や、板書+資料配布をデジタルで完結させたい教育現場では、富士通のタッチ対応機種をよく見かけます。ノートPCをガンガン開け閉めする環境でも壊れにくいよう意識されている印象ですね。

その分、海外メーカーと比べると、同スペック帯で少し値段が高めに感じることもあります。ここは、国内サポートや耐久性への安心感をどう評価するかで変わってくる部分です。

タッチパネルの有効・無効やキャリブレーションに関しては、機種によって手順が違うこともあります。安全のためにも、必ず富士通公式の取扱説明書やサポートページを確認して、操作に不安がある場合は専門家やメーカーサポートに相談してください。

タッチパネルが高性能な機種比較

タッチパネルが高性能な機種を選ぶときは、「CPUはコレ!」といった処理性能だけでなく、ペン入力の追従性・画面の見やすさ・パームリジェクションなども含めてチェックしてあげると失敗しにくくなります。

高性能タッチパネルを見るポイント

- ペンの筆圧検知レベルと遅延の少なさ

- パームリジェクションの精度(手のひらをついても誤反応しないか)

- ディスプレイの解像度と色再現性(sRGBカバー率など)

- 長時間負荷をかけたときの発熱とファン音

本気でイラストやクリエイティブ用途に使いたいなら、「タッチ対応ノートだけで完結させるか」「液タブやiPadを組み合わせるか」を一度考えておくと、ルート選びが楽になります。

たとえば、ノートパソコンと液晶ペンタブレットを組み合わせてガッツリ描きたい人向けには、接続や配置、設定までまとめたノートパソコンで液タブを快適に使うための完全設定マニュアルも書いています。

タッチ付きノートの内蔵画面で描くか、外付けの液タブを組み合わせるか迷っている人は、あわせて見てみると違いがイメージしやすくなると思います。

なお、ここで挙げた条件やスペック値は、あくまで一般的な目安です。色域やペン仕様などはモデルごとにかなり差があるので、購入前には必ず公式スペック表やレビューを確認し、不安があれば専門家に相談してください。

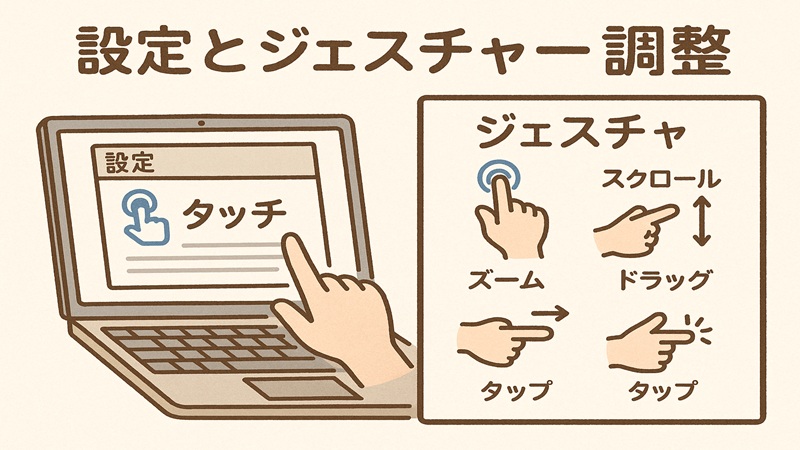

設定とジェスチャー調整

タッチパネルを快適に使えるかどうかは、設定の詰め方でもかなり変わります。「なんか誤タッチが多くてイラッとする」と感じている人は、設定を少し変えるだけでストレスがぐっと減ることも多いです。

最低限チェックしておきたい設定

- タッチキーボードの自動表示タイミング(オンスクリーンキーボード)

- 3本指・4本指ジェスチャーの割り当て

- ペン使用時の右クリック・消しゴム動作の設定

- スリープ復帰時のタッチ有効・無効の挙動

まず最初にやっておきたいのは、自分がよく使うジェスチャーだけを有効にして、他は思い切ってオフにすることです。意図しない指の動きでタスクビューが急に開いたりすると、それだけで「タッチは使いにくい」という印象になってしまいます。

仕事や学校の共用PCで設定変更に制限がある場合は、「どこまで変えてよいか」を最初に確認しておきましょう。管理者権限が必要な設定に手を出すと、あとで戻せなくなってしまうこともあります。

設定項目の内容や場所は、Windowsのバージョンやメーカー独自ツールによって異なるので、正確な手順は各メーカーやMicrosoftの公式マニュアルを参照し、操作が不安な場合は専門家やサポート窓口に相談してください。

反応しない時の対処

タッチパネル付きノートで地味に多いのが、「急にタッチが反応しない」「触っていないのに勝手に画面が動く」といったトラブルです。ここでは、ユーザー側でも試しやすい基本のチェック手順をまとめておきます。

よくある症状とチェックの流れ

- 画面や指が濡れていないか、保護フィルムが浮いていないか確認する

- 一度再起動して、OSやドライバの一時的な不具合かどうかを切り分ける

- 外付けディスプレイやドッキングステーションを外した状態で試す

- 設定画面でタッチ機能が無効になっていないか確認する

- デバイスマネージャーからタッチ関連デバイスの無効→有効を試す

画面割れや液晶のにじみが見える場合、自分で分解や修理を試すのは危険です。感電や破損のリスクがあるので、その時点でメーカーや修理業者に相談するのが安全です。

学校や職場のタブレットでキーボードが反応しないときの対処に近い考え方ですが、原因をひとつずつ切り分けていくのがポイントです。

タブレット側の例にはなりますが、チェックの流れをイメージしたいときは学校のタブレットのキーボードが反応しない際の直し方も参考になると思います。

ここで挙げた対処法はあくまで一般的な例であり、すべての機種や症状に当てはまるとは限りません。正確な操作方法や安全に関する注意事項は、必ずメーカーの公式サポート情報を確認し、不安があれば専門家やサポート窓口に相談してください。

ノートパソコンにタッチパネル必要かを総括

最後に、ここまでの内容を踏まえて、「ノートパソコンのタッチパネルは必要か」と迷っているあなたに向けて、実際のおすすめ方向性を2つに分けてまとめます。

まず、予算を抑えつつタッチ対応を試したい人には、ASUS Chromebook CM14 Flip(CM1402F)のようなタッチ対応Chromebookがコスパ重視の選択肢になります。

Chromebookはブラウザ中心の作業やオンラインサービスとの相性が良く、ライトな作業とタッチ操作の組み合わせにはぴったりです。

ASUS Chromebook CM14 Flipクラスのモデルであれば、ラップトップスタイルでしっかりタイピングしつつ、必要なときだけタッチで操作する、という使い方がしやすいと思います。

一方で、しっかり作業スペースを取りながらタッチとペンも活かしたい人には、LG gram Pro 16 2in1のような16インチクラスの大画面2in1ノートが向いています。

16インチのタッチ対応2in1は、PDF資料に書き込みながらレビューしたり、プレゼンで画面に直接書き込みながら説明したりといった使い方にかなり向いています。

画面が広いぶん、2分割表示でも窮屈さが少なく、「資料+ノートアプリ」や「ブラウザ+ビデオ会議」の組み合わせが快適になります。

ざっくりした選び方の目安

- ブラウジングや文章作成が中心で、コスパと軽さを重視 → ASUS Chromebook CM14 Flip(CM1402F)のようなタッチ対応Chromebook

- PDFへの書き込みやプレゼン、簡単なクリエイティブ作業を1台でこなしたい → LG gram Pro 16 2in1のような大画面2in1ノート

最終的に、ノートパソコンのタッチパネルは必要かどうかは、あなたがどれくらい「タッチでしかできない、もしくはタッチの方が圧倒的に楽な作業」を日常でやるかどうかで決まります。

ほとんどマウスとキーボードだけで完結するなら、非タッチモデルにして軽さや性能に予算を回すのも立派な正解ですし、「タッチやペンでの操作をこれから増やしていきたい」と感じるなら、今回紹介したようなタッチ対応機種を前向きに検討してみてください。

この記事で紹介した内容や数値は、あくまで一般的な目安と私の経験に基づくものであり、すべての環境や機種に当てはまるわけではありません。

スペックや価格、サポート内容は変わる可能性があるため、正確な情報は公式サイトや販売店の最新情報を必ず確認し、最終的な判断に迷う場合は専門家やメーカーサポートにも相談しながら決めていただくのがおすすめです。