こんにちは。portable-kogatamini.comを運営しているshinoです。

ミニpcとノートpcどっちが自分に合うのか、性能やコスパ、持ち運びやすさまで全部ひっくるめて迷っていませんか。

省スペースPCのデメリットや省スペースPCのおすすめ条件も気になるし、ミニPCを使う場面とノートPCに向いている状況をどう切り分けるかも、判断が難しいところだと思います。

さらに、ゲーミング用途で本当に足りるのか、外付けはどうすればいいのか、ミニPCをノートパソコン化する運用が現実的なのか、ミニPCはやめとけとかって意見があるけど買って後悔しないかなど気になるポイントは山ほどありますよね?

このページでは、ミニpcノートpcどっちがあなたの使い方にフィットするかを、一緒に整理していきます。

- ミニPCとノートPCの基本的な違いと特徴

- 性能とコスパから見たミニPCとノートPCの選び方

- 在宅・仕事・ゲームなど用途別で向いているほう

- やめとけ後悔を避けるためのチェックポイント

ミニPCとノートPCどっちを選ぶ

ここでは、ミニPCとノートPCの性能やコスパ、サイズ感や省スペース性といった基本スペックの違いを整理しつつ、「小さくて安く持ち運びもしやすいミニPC」と「性能が高くどこでも単体で完結するノートPC」というスタンスで比較していきます。

性能比較

まず押さえておきたいのが、ミニPCとノートPCの性能の考え方です。私のスタンスはシンプルで、同じ価格帯でも、ノートPCは「総合的な使いやすさや冷却設計の完成度」、ミニPCは「ピーク性能や拡張性、省スペース性」といったように、得意分野が分かれやすいです。

一方で、ミニPCはサイズ重視の設計が多く、CPUやメモリのスペック表だけを見ると良さそうでも、長時間の高負荷だと発熱でクロックが落ちたり、静音性とのバランスで頭打ちになったりしがちです。

短時間の処理であればサクッとこなせても、動画編集や重めのブラウザタブを大量に開くような場面では、ノートPCのほうが安定して性能を発揮しやすいと感じています。

ただし、これはあくまで「一般的な価格帯での傾向」です。ハイエンドのミニPCであれば、CPU性能だけ見ればノートPCを圧倒するケースもありますし、逆に超薄型のモバイルノートは静音設計のために性能をセーブしているモデルもあります。

スペック表の数字だけでなく、「どんな負荷をどのくらいの時間かけるのか」という現実的な使い方を基準に、性能を見ていくのが大事ですね。

ポイント:ミニPCは「短時間のパワーと小ささ」、ノートPCは「総合性能と安定感」で見ると違いがつかみやすいです。 ※補足すると、拡張性は絶対にミニPCが上とは言い切れません。ただし、「一般的なビジネスノート」と「一般的なミニPC」の比較であれば、ミニPCのほうがメモリやストレージを後から触りやすい傾向はあります。

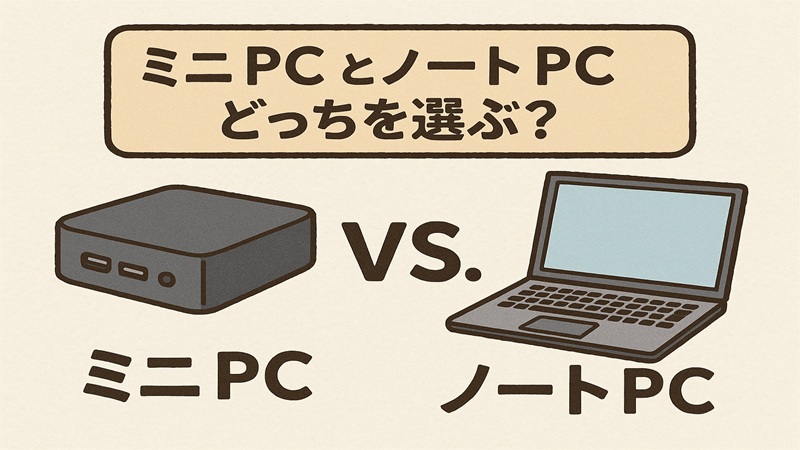

コスパを比較

次に、よく聞かれるのが「ミニPCとノートPC、どっちがコスパいいですか?」という質問です。結論から言うと、本体価格だけを見ればミニPCが安く見えやすいものの、トータルコストで考えるとノートPCといい勝負、というケースが多いです。

ミニPCは本体だけなら2〜5万円前後でもそこそこ動くモデルが多く、魅力的に映ります。ただ、実際に使うには外付けモニタ、キーボード、マウス、スピーカー、Webカメラなどが必要です。

すでに周辺機器が揃っているなら問題ありませんが、ゼロから買いそろえると、あっという間にノートPCと同じかそれ以上の金額になることもあります😫

ノートPCは一見割高に感じても、最初から「全部入り」で、バッテリーも込みのワンセットです。リセールバリュー(売却価格)もノートPCのほうが読みやすく、長い目で見たコスパはかなり健闘します。

ミニPCは「すでに周辺機器がある」「モニタは別の用途と兼用したい」など条件が揃っている人にはコスパ良好ですが、そうでない場合はノートPCのほうが分かりやすい投資になりやすいですね。

価格やスペックはあくまで一般的な目安です。キャンペーンやセール、為替の影響で変動しやすいので、購入前に各メーカーや販売店の公式情報を確認してください。

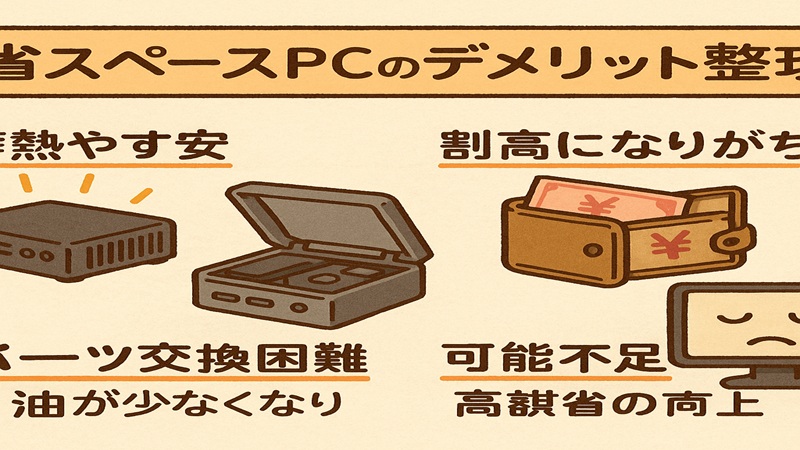

省スペースPCのデメリット整理

ミニPCを含む省スペースPCは、デスクを広く使えるのが魅力ですが、デメリットもきちんと押さえておきたいところです。

まず大きいのが、内部スペースが少ないゆえに拡張性は限定されます。一部のハイエンドミニPCではメモリやデュアルM.2など比較的しっかりした拡張性を持つモデルもありますが、タワー型ほど自由度は高くありません。

補足:ミニPCとノートPCの拡張性比較

| 種類 | 拡張性の高さ |

|---|---|

| タワー型デスクトップ | 圧倒的に高い(別格) |

| ミニPC | 中程度(メモリ・SSDは比較的触れる) |

| 一般的なノートPC | 低い(触れない・制限が大きい) |

一般的なノートPCと比べると、ミニPCのほうがメモリやSSDを後から交換しやすい傾向があります。ミニPCではSO-DIMMメモリの差し替えやM.2スロットの追加がしやすいモデルが多く、2.5インチSSDベイを備える製品もあります。

一方、ノートPCはオンボードメモリや内部スペースの制約が大きく、分解すると保証が切れるケースも多いため、後からの拡張はかなり限定されます。

もうひとつは排熱の問題です。ミニPCでは小さな筐体に高性能パーツを詰め込むと、どうしても熱がこもりやすくなります。

最近は冷却設計の良いモデルも増えていますが、タワー型や大柄なノートPCと比べると、温度の余裕は小さい傾向があります。

静音性を重視した設計では、ファン回転が抑えられる代わりに、長時間の高負荷で性能が頭打ちになりやすい点もあります。

注意点:省スペースPCのデメリットは、「後からの拡張・静音・長時間負荷」の3つに集約されます。購入前に、どこまで性能や耐久性を求めるかを明確にしておくことが大切です。

省スペースPCのおすすめの選び方

省スペースPCおすすめの条件を考えるとき、私が重視しているのは次の3つです。ひとつ目は、必要十分な性能を満たしていること。

CPUとメモリは、日常用途ならエントリークラスでも十分ですが、ブラウザタブを多く開く人や、OfficeとWeb会議を同時に使う人は、ワンランク上を選んでおいたほうが快適です。

ふたつ目は、インターフェースの豊富さです。USBポートの数、映像出力(HDMIやDisplayPort)、有線LAN、オーディオ端子などが必要数あるかどうかは、後から効いてきます。

ドックやハブで拡張するのも手ですが、ポートが少なすぎると結局配線がごちゃごちゃして、省スペースのメリットが薄れてしまいます。

三つ目は、サポートと保証です。省スペースPCは海外ブランドや中小メーカーのモデルも多く、価格だけで選ぶとトラブル時に困ることがあります。

サポート窓口の有無、保証期間、国内修理の可否などは、スペックと同じくらいチェックしておきたいポイントです。

省スペースPCを選ぶときは、「性能」「ポート類」「サポート」の三本柱を満たしているかをチェックリスト化しておくと失敗しにくいです。

テレビでミニPCをノートパソコン化

「家のテレビに繋いで、ミニPCノートパソコン化できない?」という相談もよくもらいます。結論から言うと、HDMI入力のあるテレビなら、多くの場合ミニPCを接続して“巨大モニタ付きPC”として使えます。

リビングでネットや動画配信を楽しみつつ、ときどきブラウジングや簡単な作業をする程度なら、この構成はかなり快適です。

ポイントは、入力遅延と表示解像度です。テレビは映像コンテンツ向けにチューニングされているため、ノートPCの液晶に比べて入力遅延が大きいことがあります。

作業用として使うなら、「ゲームモード」や「PCモード」が用意されているテレビを選ぶと、マウス操作の違和感がだいぶ減ります。

もうひとつは、ソファからの距離と文字の大きさです。4KテレビにフルHD表示だと、スケーリング次第では文字が小さくなりすぎることがあります。Windows側のスケーリング設定やブラウザの拡大率を調整して、「長時間見ていても疲れないサイズ」に追い込むのがおすすめです。

ミニPC利用時の外付けは?注意点

ミニPCは「外付け前提」の機械です。モニタやキーボード、マウス、スピーカー、Webカメラなど、ほとんどの要素を外付けで組み合わせます。

そのぶん、あなた好みの環境を作り込みやすい一方で、外付けはどうするかを考えずに買ってしまうと、設置してから配線だらけになって後悔しがちです。

私がよくおすすめするのは、USBハブやドッキングステーションを「集約ポイント」として置く構成です。ミニPC側とはケーブル1本で繋ぎ、ハブ側にモニタ・有線LAN・外付けストレージなどをまとめて接続します。

これなら、もしミニPCを買い替えても、周辺機器の構成をほとんどそのまま引き継げます。

なお、ノートPC側で外付けGPUを使いたいケースなど、外付け前提の構成に興味があるなら、ノートpcにグラボを外付け・後付けする手順と構成例を解説した記事も参考になると思います。

外付け構成は便利ですが、電源や発熱、保証の扱いなど注意点も多いので、事前に知識を入れておきましょう。

注意:電源容量やケーブル品質、接続ポートの規格(USB-C、Thunderboltなど)を誤ると、不安定動作や最悪機器の故障につながるリスクがあります。正確な対応状況は、必ず各機器の公式マニュアルやメーカーサイトで確認してください。

ミニPCとノートPCどっちを使う?用途別比較

ここからは、在宅ワーク、学習、ゲーミングといった具体的なシーンごとに、ミニPCとノートPCどっちが向いているかを整理していきます。あなたの「使う場面」に合わせて、ミニPCとノートPCのどちらが主役になりそうかイメージしてみてください。

在宅で便利なミニPCを使う場面

ミニPCを使う場面として最も相性が良いのは、自宅の決まった場所でPCを使い続けるケースです。例えば、リビングの隅にコンパクトなデスクを置いて、そこに24〜27インチの外付けモニタとミニPCをセットしておくスタイル。

デスクトップほど場所は取らず、ノートPCよりも画面を大きく確保しやすいので、在宅ワークや長時間の作業との相性が良いです。

また、「家族共用PC」としてもミニPCは優秀です。テレビ横や棚の中に本体を隠すように設置し、ワイヤレスキーボードとマウスだけを持ち歩けば、家のどこからでもサッと使えます。

子どもの学習用、ちょっとした調べ物、家計簿や年賀状作成など、ライトな用途をみんなでシェアするイメージですね。

在宅では、ミニPCにこそ「外部モニタ+外付けキーボード」の恩恵が大きく出ます。画面の高さを目線に合わせ、キーボードを体の近くに置けるので、首や肩への負担が減りやすいです。

ノートPCをクラムシェルモードで同じように使う手もありますが、「本体を開閉する/閉じるとスリープに入る」といった挙動に気を配る必要があるぶん、ミニPCのほうが据え置き運用は素直に構成しやすいと感じます。

ノートPCに向いている状況整理

ノートPCに向いている状況は、とにかく「場所を問わずにPCを使いたい人」です。

自宅とオフィスを行き来する在宅ハイブリッド勤務、学校と自宅でレポートや課題を進める学生、カフェやコワーキングスペースで気分を変えて作業したいフリーランスなど、バッテリーと一体型ディスプレイの恩恵が最大限に活きるパターンですね。

もうひとつ、ノートPCが強いのは「トラブル対応がシンプル」という点です。カメラもマイクもスピーカーも同じ筐体に入っているので、設定やトラブルシューティングの範囲が分かりやすく、リモート会議の段取りも楽になります。

メーカーサポート側もノートPCのほうが事例を豊富に持っているので、サポートに頼りたい人には安心感があります。

ノートPC選びでは、ブランドやシリーズごとの特徴も重要です。例えばメーカーごとの発熱傾向やキーボードのクセ、サポート品質などは、スペック表からは見えてきません。

このあたりは、dynabookノートパソコンの評判とやめとけの真相を詳しくまとめた記事のようなメーカー別の実機レビューも参考にしつつ、自分の使い方に合うシリーズを選んでいくのがおすすめです。

ゲーミング用途で選ぶ最適構成

ゲーミング用途でミニPCとノートPCどっちが良いかは、プレイしたいタイトルと求める快適さ次第で変わります。ブラウザゲームや2Dインディーゲーム、軽めのオンラインゲームであれば、統合GPU(iGPU)搭載のミニPCや一般的なノートPCでも十分楽しめます。

ただ、「フルHDで60fps以上キープしたい」「画質設定を上げたい」といった要望が出てくると、専用GPU(dGPU)の有無が効いてきます。

専用GPU搭載のゲーミングノートは、電源アダプタ込みでの重量や駆動時間というトレードオフはあるものの、「1台でゲームも作業も完結させたい」人には非常に便利です。

一方で、ミニPC側は一部モデルで外付けGPUや小型dGPUを組み合わせた構成もありますが、発熱と電源周りをしっかり設計しないと安定動作が難しくなります。

ざっくりした目安として、ライトゲーミングならiGPU中心、フル3Dゲームを快適に遊ぶならdGPU搭載機を検討するのがおすすめです。

ただし、必要スペックはタイトルや設定によって大きく変わるため、最終的には各ゲームの公式推奨スペックを必ず確認してください。

ミニPCはやめとけ?後悔例

ミニPCはやめとけ後悔したという声も、サポートの現場で何度か見てきました。よくあるパターンを挙げると、まず「拡張性をあまり考えずに買ってしまい、後からメモリやストレージを増やしたくなったときに選択肢がなかった」というケースです。

スロットが埋まっていて増設できなかったり、想定以上に分解難度が高かったりして、結果的に買い替えになってしまうパターンですね😢

次に多いのが、「意外とファン音が気になる」という後悔です。カタログスペック上は静音をアピールしていても、実際の環境では高負荷時にファンがそれなりに回ります。

リビングや寝室で使うつもりだったのに、静かな夜だとファン音が気になるという相談も少なくありません。

最後は、「結局持ち運ばなかった」というパターン。ミニPC自体は軽いのですが、電源アダプタやケーブル、マウス、場合によってはモニタまで用意する必要があり、現実的にはノートPCほど気軽には持ち出せません。

ここを勘違いして、「ノートPC代わりに外でガンガン使えるだろう」と期待すると、やめとけという後悔に繋がりやすいです。

後悔を避けるコツ:ミニPCを「小さめデスクトップ」と捉え、基本は据え置きで使う前提にすること。持ち運びは“できたらラッキー”くらいの感覚で考えておいたほうが、現実とのギャップが少なくなります。

ミニPCとノートPCどっちを使うかを総括

ここまで見てきたように、ミニPCとノートPCどっちが正解かは、あなたの使い方と優先順位によって変わります。私の最終結論は次のとおりです。

ミニPCがおすすめの人

- 自宅やオフィスの決まった場所でPCを使うことがほとんど

- すでに外付けモニタやキーボードなどが揃っている

- デスクを広く使いたい、省スペースPCを重視したい

- 軽いゲームや日常作業が中心で、拡張性はそこまで求めない

ノートPCがおすすめの人

- 自宅・職場・カフェなど、場所を問わず作業したい

- 1台でオンライン会議から作業、学習まで完結させたい

- トラブル時の切り分けをシンプルにしたい

- ゲーミングやクリエイティブ作業など、性能を重視したい

ミニpcノートpcどっちにしようか迷っているなら、「家から持ち出すかどうか」「すでに周辺機器があるかどうか」「どこまで性能を求めるか」の3点を紙に書き出してみると、かなり整理しやすくなります。

また、液タブを含めたクリエイティブ環境の組み方に興味がある場合は、ノートパソコンで液タブを快適に使うための設定マニュアルも合わせて読んでもらえると、ノートPC運用のイメージが一気に具体的になるはずです。

最後に、ここでお話しした価格やスペック、構成例は、あくまで一般的な目安です。実際の製品仕様やサポート条件は日々変わるため、正確な情報は必ず各メーカーや販売店の公式サイトで確認してください。

また、業務での利用や大きな投資を伴う構成については、最終的な判断を行う前に、専門家や担当部署とも相談していただくのが安心です。あなたの使い方にぴったり合う1台(あるいは1セット)を、じっくり選んでいきましょう。