古いタブレットの使い道に迷っているあなたへ。

この記事では、古いiPadの使い道や古いAndroidタブレットの使い道だけでなく、フォトフレームやサブディスプレイのモニター化、学習用や子ども用への流用について解説します。

また、防犯カメラ、家電リモコン、TVキャスト、下取りや買取の考え方、小型家電リサイクルの回収ボックス、初期化やデータ消去、バッテリー膨張の危険まで、悩みを一気に片付ける実務をまとめます。

あなたの状況に合わせて、今日からできる具体策を“続くやり方”で提案します。

- 古いタブレットを再活用する具体的な選択肢

- 初期化とデータ消去、バッテリー安全の基本

- 下取り・買取の考え方と相場観の目安

- 小型家電リサイクルや回収ボックスの活用

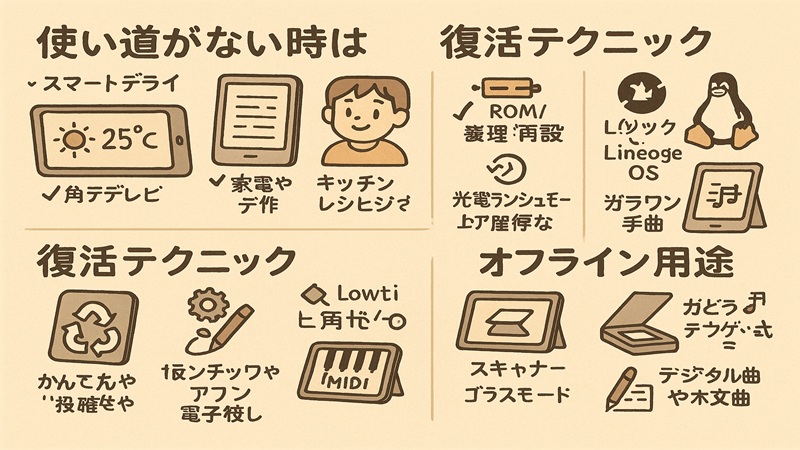

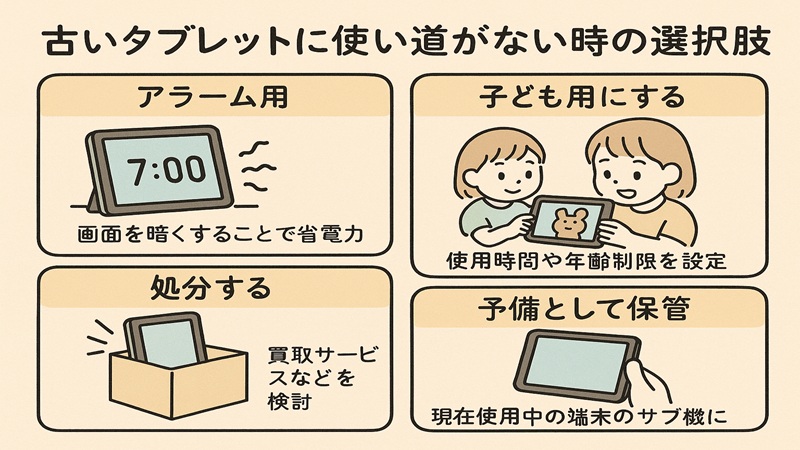

古いタブレットの使い道がない時の選択肢

まずは「残して再活用」「売る・下取り」「処分して安心」—この三択から現実解を選びます。ここでは、復活やサクサク化のチューニング、YouTubeやフォトフレーム運用、モニター化(サブディスプレイ)、Androidアップデート、そして“タブレットを使うには何が必要か”まで、迷いどころを順番に解消します。

復活とサクサク化(iPad/Android)

.jpg)

まずは復活とサクサク化の下ごしらえからいきましょう。コツは「役割を一つに絞る」ことです。なんでもやろうとすると遅さが気になるので、フォトフレーム、YouTube視聴、家電リモコン、レシピ端末など専用機化すると体感が激変します。

iPadなら不要なバックグラウンド更新を停止、ウィジェットを減らし、視差効果やアニメーションを最小化。Androidはアニメーション倍率を0.5〜0に、ランチャーを軽量なものに変えるとタップ追従が良くなります。

古いタブレットの復活はハードの限界と“使い方の設計”の折衷です。私はまずブラウザ版アプリ(音楽、レシピ、家計簿、ニュース)をホームに並べ、キャッシュクリアとストレージ整理(写真・動画はクラウドに退避)を最初に実施します。

常時据え置き+低発熱充電の運用にすると、バッテリー負荷も減り、古いタブレットがサクサク感じられます。最後に画面解像度(可能なら低め)とダークモード、通知の断捨離で締め。これだけで体感はグッと上がりますよ。

ポイント:役割の固定・アニメーション削減・低発熱充電の3点で復活×サクサクへ。ホーム画面は「使う3つ」だけ残すのがコツです。

古いタブレットでYouTube活用とフォトフレーム

視聴専用は古い世代でも満足度が高い使い道です。YouTubeは解像度自動を基本に、Wi-Fiが細い場合は480p固定でも十分楽しめます。

リビングではスピーカーとBluetoothで接続し、再生と音量の操作だけをタブレットで担当させると快適。ナイトモードと画面の明るさを抑えれば消費電力も減ります。

子どもと使うならキッズモードやプロフィール分離を徹底し、ホーム画面に視聴アプリ以外を置かない配置にすると誤操作が激減します。

フォトフレームは「家族」「旅」「子ども」「ペット」などアルバムを分け、スライドショー間隔は長めに。焼き付け対策として、時刻や天気の常時表示は避け、自動ロックはやや長め+夜間だけ消灯がバランス良いです。

私はスタンド角度を“やや下向き”にして映り込みを抑え、充電は5W程度の低速を推奨。写真のアップデートを家族で分担すると、思い出が自然に循環しますよ。

豆知識:YouTubeの操作は「再生リスト+キーボードショートカット」を覚えると爆速。家族用の再生リストを季節ごとに分けると迷いません。

モニター化(サブディスプレイの活用法)

.jpg)

サブディスプレイは視界の情報分離が目的です。チャット、カレンダー、音楽コントローラー、資料プレビューをタブレット側に出し、メイン画面は作業に専念。無線ミラーは遅延が出やすいので、対応アプリの有線接続や解像度ダウン(たとえば横1280px相当)で安定を優先します。

私の定番は「サブには静的情報」ルール。動く動画や3Dを置くと古いタブレットでは厳しいので、メールプレビュー、ToDo、リファレンス等に割り当てます。

縦置きが可能ならドキュメントの縦読みが超便利。オフィスワークでは「会議のアジェンダ」「メモ」「チャット」をサブへ固定すると、タブ切り替え回数が減って集中力が持続します。

画面の焼き付け対策に、5〜10分でスリープに落ちる設定+復帰は指紋やパスコードでサッと。スタンドはしっかり重いタイプを、ケーブルはL字でデスク干渉を減らすと運用が楽になります。

注意:遅延ストレスが出たら即撤退。用途を「写真・レシピ・家電リモコン」へ振り替える柔軟さが、古い機種を長く活かすコツです。

アップデートと延命のコツ

古いタブレットは、OSアップデートが止まってしまうと、新しい機能が使えなくなるだけじゃなく、あとから見つかる脆弱性にも対応できなくなります。これは意外と大きい問題で、ネットにつないだまま使うほどリスクが高くなるんですよね。ここ、けっこう気になるところだと思います。

ただ、「もう使えない」というわけではありません。使い方次第でまだまだ延命できますし、安全性もある程度コントロールできます。ここでは、初心者でもわかりやすく“延命のコツ”をまとめましたよ。

1. 最後のセキュリティパッチは必ず当てる

まず大事なのは、メーカーが配布した最新のセキュリティパッチまで必ず適用しておくことです。OS本体の更新が終了していても、最終パッチは既に見つかっている脆弱性を修正してくれるので、放置している状態よりは安全性が確実に上がります。

セキュリティパッチは“既知の脆弱性”を塞ぐためのものです。つまり、これを適用しておくことで最低限の安全ラインが確保できます。

ただし、ここが重要ですが、OSサポート終了後に新しく見つかる脆弱性には一切対応できません。 なので、“安全になる”ではなく“マシになる”というイメージで受け取ってもらうとちょうどいいです。

2. 延命は「ネットとの距離感」で決まる

サポートが終わったタブレットは、インターネットとの関わり方で安全性が大きく変わりますよ。

比較的安全な使い方

- フォトフレーム(ネット不要)

- オフライン動画や音楽

- 電子書籍をローカルで読む

- 車載ナビ(オフライン地図)

- 家電リモコン化(LAN内のみ)

危険性が高い使い方

- メール・SNS・ネットバンキング

- 公衆Wi-Fiでの利用

- 最新ブラウザが必要なサービス

- クラウド同期が前提のアプリ

こういった用途は新しい脆弱性に晒されやすく、かなりリスクがあります。

3. 動作を軽くして延命する小ワザ

古いタブレットでも、ちょっとした設定で動きが良くなることがあります。あなたも「なんか重いな…」と思ったら試してみてください。

- 不要なアプリを削除する

- バックグラウンド動作を減らす

- 画面アニメーションを少なくする

- 発熱しにくい低速充電器を使う

- バッテリーが劣化しているなら据え置き専用にする

特にアニメーション削減は効果が出やすく、設定からすぐ変更できますよ。

4. 迷ったら「外部とつながらない使い方」を選ぶ

サポートが終わったタブレットを完全に安全と言い切ることはできません。メーカーも公式に推奨できないので、どう使うかはあなた自身で判断する必要があります。

基本の考え方は、ネットにつなぐ時間を減らすほど安全になるということです。

不安があるなら、

- 家のWi-Fiだけで使う

- オフライン中心で使う

- ネットを必要としない用途を選ぶ

このあたりが一番バランスのいい使い方かなと思います。

また、セキュリティに関する詳しい情報は公的機関がまとめていますので、必要に応じて最新情報を確認してください。(出典:IPA 独立行政法人 情報処理推進機構 )

タブレットを使うには何が必要?(環境・周辺機器)

の画像.jpg)

再活用は環境作りが9割です。まずは安定したWi-Fi、据え置きなら5W〜10Wの低速充電器、角度調整できる重めのスタンド。

キッチン運用は撥水ケースとケーブルの取り回し、リビングは家族全員が使える場所に電源タップを用意。モニター化は有線変換アダプタやスタンドの高さが効きます。

車載は振動吸収のマウント+シガー電源のノイズ対策(フィルタ)までセットで考えるとトラブルが減ります。

安全面ではバッテリー膨張の確認、過充電を避ける低発熱充電、発火リスクを下げる通気の確保が重要。家族共有はホーム画面のショートカット整理と“やらせたくない操作”のブロックが基本です。

最初の1週間は1用途だけを徹底し、運用が続くかを見ます。続かないなら用途を切り替える。無理に全部をやらないのが、古いタブレットを“気持ちよく使い続ける”コツかなと思います。

チェックリスト:Wi-Fi/低速充電器/重めスタンド/撥水ケース(用途次第)/有線アダプタ(モニター化)/家族向けショートカット配置

古いタブレットの使い道がない解決策

ここからは“攻めの選択”と“やめる勇気”。OS入れ替えや改造はリスクとの天秤、処分は法と安全の遵守、買って後悔したことへのリアル対処、スマートホームや防犯の実務、そして初期化・データ消去と下取り・リサイクルまで網羅します。

OS入れ替えと改造可否の考え方

OS入れ替えや古いタブレットの改造は“できる/できない”と“やる/やらない”が別問題です。対応機種とブートローダーの状況、配布元の信頼性、セキュリティ、そして日常運用に耐える安定性—この4点の見極めが必要。

私は個人の実験領域を否定しませんが、常用機として家族が触る端末は推奨しない立場です。

理由は更新停止・銀行/決済の非対応・カメラや無線の不具合リスクが現実的だから。どうしても試すなら完全バックアップと元に戻す手順(公式ROM入れ直し)を用意し、用途はオフラインのフォトフレームや局所的なブラウザ表示などに限定。

セキュアに攻めるなら、OS入れ替えではなく軽量化+役割固定で近い満足を得られます。家庭の安心を最優先に、常用は公的・公式の手順で維持するのが基本ですよ。

重要:法令や規約、安全の観点から、改造・OS入れ替えは自己責任です。数値や手順は一般的な目安にすぎません。正確な情報は公式サイトをご確認ください。最終的な判断は専門家にご相談ください。

処分の安全手順と小型家電リサイクル

処分は安全と適法がすべてです。まず初期化とアカウント解除、SIMや外部メモリの取り外し。バッテリー膨張が疑われる場合は即使用中止、個人で分解はしません。

自治体の回収や認定事業者のルートを選び、無許可回収は避けます。小型家電リサイクルは市区町村の回収ボックスや家電量販の窓口が入口。

対象やルールは自治体で異なるので、住んでいる地域の案内を確認しましょう。制度の枠組みや認定事業者の一覧は環境省が公開しています(出典:環境省「小型家電リサイクル関連」)。

リサイクルを選ぶメリットは、資源循環を進めつつ、データや環境面のリスクを最小化できること。私は、初期化後の起動画面の写真を残しておくこと、持ち込み先・日時をメモしておくことをおすすめします。家族の安心にもつながりますよ。

買って後悔したことと回避策(現実目線)

.jpg)

「買って後悔したこと」は、視点を変えると貴重な設計資料です。よくあるのが「思ったより重い・遅い」「アプリが入らない」「電池が持たない」「子どもが触って設定が壊れる」「置き場所がない」の5連発。

私はまず、“据え置き”か“持ち歩き”かを決めます。古いタブレットは据え置き専用に切り替えるだけで満足度が急上昇。

次にホーム画面を3アイコンだけにする、充電器は固定、スタンドと配線を整えて“使う準備”を常に完了させる。アプリ非対応はブラウザ版に寄せ、どうしても無理な用途はメイン端末へ委譲。

家族運用はゲストや子ども用プロフィールで誤操作を防ぎます。最後に「合う用途を1週間試す→無理なら見切る」。この撤退基準が、後悔を“経験値”へ変えてくれます。

回避の骨子:据え置き化/3アイコン主義/低速充電固定/ブラウザ版活用/ユーザー分離/1週間トライ&スイッチ

スマートホーム防犯とリモコン活用の実務

スマートホームと防犯のビューア用途は古いタブレットの最適解です。玄関カメラの映像を常時表示、家電リモコンをまとめて操作、天気や予定を一枚に。

使い勝手のコツは、家族全員が迷わないホーム画面の設計。上段に「照明・エアコン・テレビ」、中段に「カメラ」「天気」「予定」、下段に「ミュート・再生」の順で並べ、アイコン名は短く日本語に統一します。

防犯はプライバシー対策が最重要。レンズに物理シャッターやカバーを用意、使わない時間はカメラ側のプライバシーモードをオン。タブレット本体はオートロック短め、復帰はパスコードで。

家族が触る端末だからこそ、“誤タップで全灯”みたいな事故を防ぐUIにしましょう。壁固定の際はケーブルの逃がしや耐荷重もチェック。小さな配慮が毎日の使い心地を底上げします。

廃棄と初期化データ消去の勘所

手放す前の必須作業を整理します。iPadは「設定 → 一般 → 転送またはiPadをリセット → すべてのコンテンツと設定を消去」で初期化、Apple IDのサインアウトを忘れずに。

Androidは「設定 → システム(または一般管理)→ リセット → 工場出荷状態に初期化」。バックアップ後、二段階認証の解除・eSIMの扱いも要確認。SIMやSDカードは取り外し、ケースやフィルムなどのアクセサリは廃棄・再利用を選別します。

初期化後の起動画面を撮影して証跡に残し、持ち込み先の日時と担当者メモも保管。バッテリー膨張があれば運用を止め、回収窓口や修理店に相談します。

なお、費用や条件は店舗・自治体によって異なるため、正確な情報は公式サイトをご確認ください。最終的な判断は専門家にご相談ください。

下取り買取と小型家電リサイクル法の活用

売却は「時期×状態×販路」の三要素で価格が変わります。最新モデル発表前後は相場が動きやすいので、急ぐ場合は早めに査定へ。

外観と起動可否は評価の柱、付属品が揃うとプラス査定になりやすいです。価格優先なら複数業者の比較、手間を減らしたいなら下取りでポイント充当。

買い替え予定がある人は下取りがシンプルで、単純に手放すだけなら買取が幅を取りやすいです。買取不可や価格が合わないときは小型家電リサイクル法のルートで安全かつ資源循環へ。

制度の概要や認定事業者は環境省の公開情報が基準になります(必要に応じ前掲リンク参照)。私は、初期化と証跡保存、日付・店舗名のメモまでが“安心して手放す”最低ラインと考えています。

古いタブレットに使い道がない時の対策を総括

結論として、古いタブレットは役割の固定で再活用しやすく、無理なら下取り・買取、難しければリサイクルへ。

復活とサクサク化、YouTubeやフォトフレーム運用、モニター化、Androidの延命策、OS入れ替えや改造のリスク評価、処分と初期化・データ消去まで押さえれば、古いタブレットの使い道ない悩みは実務で解けます。

まずは1用途を1週間試して、続かないならすぐに次の選択肢へスイッチ。あなたの暮らしに合う“ちょうどいい役割”を一緒に決めていきましょう。

用途別の目安(一般的な目安)

| 用途 | 難易度 | 初期費用の目安 | コツ |

|---|---|---|---|

| YouTube/動画パネル | 低 | 0円〜 | 解像度自動・通知遮断 |

| フォトフレーム | 低 | 0円〜(スタンド数百円) | 夜間だけ消灯・低輝度 |

| モニター化 | 中 | 0円〜(有線アダプタ数千円) | 解像度ダウンで安定化 |

| スマートホーム/防犯 | 中 | 赤外線ブリッジ数千円〜 | ホーム画面の配置設計 |

| 処分・リサイクル | 低 | 自治体・店舗に準拠 | 初期化と証跡保存を徹底 |

安全と法令に関する注意:本記事の手順や費用は一般的な目安です。機種やOS、地域のルールで異なります。正確な情報は公式サイトをご確認ください。最終的な判断は専門家にご相談ください。