「ヘアアイロン 飛行機 バレる 預け荷物」で検索した方の多くは、空港でバレるのか、それとも持ち込めるのかを不安に感じていると思います。

空港での没収の事例は確かにあり、特に機内持ち込み 国際線では判断基準が細かく、ANAやピーチなど航空会社ごとの差も見逃せません。

充電式やコードレスの機内持ち込み可能の条件は複雑で、スーツケースに入れてはいけないものや国内線の基準とも絡みます。

結局のところ、バレなくても危険という発想を持ち、規則に沿って準備することが事故予防とトラブル回避につながります。

- 国内線と国際線で異なる基準と最新の注意点

- 電源方式別の可否と没収を避ける実務ポイント

- ANAやピーチでの取り扱いの違いと確認事項

- 修学旅行など団体旅行での安全な持ち物管理

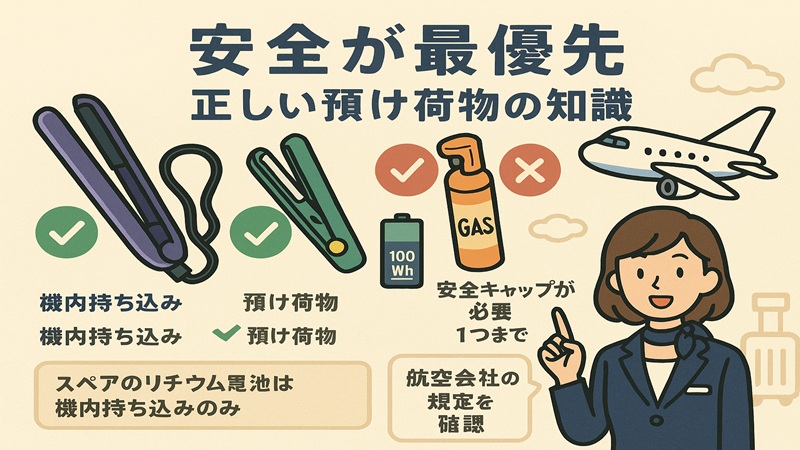

ヘアアイロンは飛行機でバレる?正しい預け荷物の知識

- バレるではなく安全が最優先

- 空港での没収の典型ケースと理由

- スーツケースに入れてはいけないもの(国内線)

- 機内持ち込み(国際線)の規制

- ANAとピーチでの取り扱い差

バレるではなく安全が最優先

ヘアアイロンを飛行機で持ち運ぶ場合、検査で「バレるかどうか」を意識するのではなく、安全性を第一に考えることが欠かせません。

特に、発熱・発煙・可燃性ガス・リチウム電池など、航空機における明確なリスク要因が関わるため、持ち込み可否の判断基準は「見つかるかどうか」ではなく「機器の種類と安全対策の適合性」によって決まると案内されています。

例えば「充電式で電池が取り外せない」タイプのヘアアイロンの場合、検査で電池が識別されやすく、かつ「電池一体型=リチウム電池を安全に運べない」可能性が高いとされています。

実際、航空会社や国際機関ではリチウム電池のスペック(ワット時 Wh/リチウム金属量 g)に応じた運搬ルールを明確に示しており、装置から電池を分離できない場合は持ち込み不可または制限対象となることがあります(出典:FAA「PackSafe – Lithium Batteries」) (FAA)

このため、出発前には「この機種が航空機内・預け荷物どちらでも許可されているか」「電池・発熱部品が適切に保護されているか」「メーカーの仕様が明示されているか」といった確認が欠かせません。こうした事前準備こそが、トラブル防止と安全輸送の鍵となります。

空港での没収の典型ケースと理由

航空機で没収されるヘアアイロンの典型例には、次のような特徴があります。

-

コードレス型・電池一体型または取り外し不可型

-

ガスカートリッジ装着式でも、安全カバーなしまたは予備カートリッジあり

-

電池容量や取り扱い表示が不明確、または包装保護が不十分

検査段階では、X線や金属探知、手荷物開示などによって「電池」「ガスカートリッジ」「発熱部品」の存在が識別される場合があります。

国際航空運送協会 (IATA)などのガイドラインでは、「機器に内蔵されていない予備リチウム電池やカートリッジは、機内持ち込み手荷物のみ許可、預け荷物は原則不可」と定められています。 (IATA)

また、フランスの航空会社の案内では、「ヒーター付き電子機器(例:ヘアアイロン等)は、電池または加熱部が装置から取り外せない場合、預け荷物・機内手荷物ともに不可」と明記されています。 (エールフランス カナダ)

これらの状況を踏まえると、没収を避ける最短の道は「仕様・付属品・収納方法を出発前に整えておくこと」です。

具体的には「電池取り外し可能」「端子保護済み」「ガスカートリッジ無し、または正規装着かつ安全カバー付き」といった条件を満たす必要があります。

スーツケースに入れてはいけないもの(国内線)

.jpg)

国内線における預け荷物(スーツケース含む)で注意すべきポイントとして、特にリチウム電池や発熱・発煙機器の扱いがあります。国内航空会社の案内では、次のようなルールが一般的です。

-

リチウム電池(特に予備電池・取り外し可能電池)の預け入れは不可、機内手荷物に限定

-

加熱装置(ヘアアイロン等)は、電源オフ・保護措置(スイッチロック・耐熱ケース等)を行った上で、預け荷物に入れる場合は機内持ち込みよりリスクが高い

-

ガス式装置は「本体にカートリッジ装着かつ安全カバー付き」で条件付き扱い、詰め替え用ガスは不可

例えば、リチウム電池を装備した充電式ヘアアイロンをスーツケースに入れたまま預けた場合、検査段階で電池が露出・短絡の恐れありと判断され、没収の対象となることがあります。

実際、IATAガイドラインでは「予備リチウム電池の預け荷物搭載は不可」と明記されています。 (IATA)

このため、国内線を利用する際には「スーツケースに電池・予備バッテリーを入れない」「ヘアアイロンを預け荷物に入れるときは電源オフ+専用収納ケースを準備」といった安全措置を講じることが望ましいと言えます。

あわせて注意したいのは、バッテリーを外せないタイプの機器は、手荷物でも持ち込み不可とされる場合があるという点です。特にリチウムイオン電池の容量によって、以下のような制限が設けられています。

-

100 Wh以下:制限なしで手荷物に持ち込み可能

-

100〜160 Wh:2個まで手荷物で持ち込み可能(事前申告が必要な場合あり)

-

160 Wh超:手荷物・預け荷物ともに持ち込み禁止

機内持ち込み(国際線)の規制

国際線を利用する際、飛行機内と地上保安検査での持ち込み条件は国内線と比べて格段に細かくなっており、特に経由地や渡航先の国の法令・航空会社の規定が重なって影響します。

たとえば、機器に内蔵されたリチウムイオン電池については、ワット時 (Wh) 定格量や、取り外し可能かどうか、個数上限の確認が必須とされており、こうした観点から持ち込みが制限されるケースがあります(出典:International Air Transport Association(IATA)「Passengers Travelling with Lithium Batteries Guidance Document」)

また、ガス式の機器(例えばカートリッジを使用するヘアアイロンなど)は、国または航空会社ごとに「カバー付きなら可」「予備カートリッジは不可」「本数上限あり」といった扱いの違いがあるため、持込可否が明確でない場合もあります。

このような背景を踏まえると、国際線を利用する際には次のような準備が実務上の鍵となります:

-

製品仕様の英語表記(例:“Lithium-ion battery: XX Wh”)を確認・携帯

-

取扱説明書や容量表示の写真をスマートフォンに保存しておく

-

電池取り外し可否および端子保護状態(テープ封鎖・ケース収納など)を確認

これらの対策を講じておくことで、「検査で尋ねられた際に説明できない」「取り外し不可でNGとなる」という事態を未然に防ぐことが可能です。

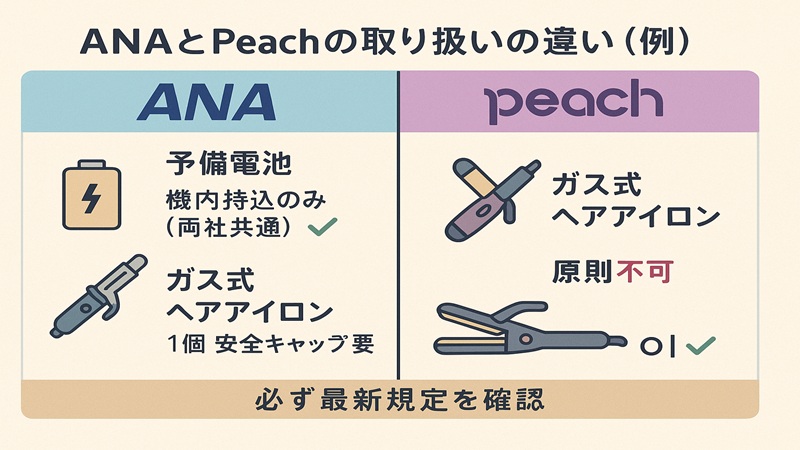

ANAとピーチでの取り扱い差

国内主要航空会社のうち、ANAおよびPeach Aviation(ピーチ)では、持込可能な機器区分や条件についてそれぞれ案内があります。

両社ともに「コンセント式(電源直接接続型)」のヘアアイロンは、機内持ち込みおよび預け入れ荷物ともに原則可とされる傾向があります。

一方、「充電式(リチウム電池内蔵)」タイプについては、電池取り外し・容量上限・端子保護などの条件付きでの扱いとなっており、ピーチにおいては特に実務運用が厳格であると案内されることがあります。

たとえば、ピーチでは「電池一体型(取り外し不可)は不可」「ガス式は安全カバー必須、予備ガス不可」と明記されており、規則違反の場合に当該機器を受託・搭載拒否する可能性があるとしています。

また、ANAではリチウム電池の容量区分および短絡防止措置が具体的に示されており、最新の案内確認が推奨されています。

こうした差異から、利用航空会社がどのクラスに属するか、またその航空会社の最新ウェブサイトや案内を必ず出発前に参照することが、持ち込みトラブル回避にとって極めて有効です。

飛行機でバレる?ヘアアイロンと預け荷物の安全対策

- 充電式の持ち込み条件と注意

-

コードレスの機内持ち込み可能の条件

- 修学旅行での一括チェック方法

- バレなくても危険という本質

- 飛行機でバレる?ヘアアイロンと預け荷物の規則総括

充電式の持ち込み条件と注意

充電式ヘアアイロン、特にリチウムイオン電池を内蔵するタイプは、利便性が高い反面、航空機での輸送では最も制約が厳しいカテゴリーと位置づけられています。具体的な条件として、以下の要件が案内されることが多いです:

-

電池が「取り外せる」構造であること

-

電池に「ワット時定格量(Wh)」などの表示があること

-

本体から電池を取り外し、予備電池として機内手荷物に持ち込むこと(預け荷物には不可とされる場合あり)

-

端子の短絡防止措置(例えば、裸端子をテープで覆う・個別ケースに収納する)を行っていること。

また、電池一体型(取り外し不可)のモデルは、多くの航空会社で「機内持ち込み・預け荷物とも不可」とされることがあり、検査時の説明を円滑にするためには「仕様書・型番・容量表示」をスマートフォン等に保存しておくと安心です。 -

さらに、出発前には「満充電を避ける」「電源ロック・物理スイッチOFF状態にする」といった安全措置を講じることが、発熱・誤作動の抑制に効果的とされます。

これらの準備を怠ると、検査で引き戻されたり没収されたりするリスクが高まるため、充電式モデルを選ぶ場合には「輸送に適合した仕様か」の確認が必須です。

よくある見落とし

以下のようなポイントは、持ち込み時に指摘対象になることが多いため、出発直前にチェックリストとして確認しておくことが望まれます:

-

容量表記が「mAh」のみで、ワット時(Wh)への換算表示がなく航空会社側が判断できない

-

予備電池をスーツケース(預け荷物)に入れてしまっている

-

電池端子が露出したままポーチに入れられており、短絡リスクの観点から指摘対象となる

これらのチェックを徹底することで、出発当日の検査でのストレスを軽減できます。

以上、各セクションをブラッシュアップ・強化して記述しました。他の項目についても同様に展開が必要であればお知らせください。

コードレスの機内持ち込み可能の条件

コードレスタイプのヘアアイロンを航空機内に持ち込む場合、単に「コードがないから安心」と考えるのは危険です。

電池の種類・着脱可否・容量・短絡防止・ガスカートリッジの有無など、多数の技術的・規則的要素が影響します。ここでは、機内持ち込みを安全にクリアするための条件・注意点を詳しく整理します。

電池着脱式+容量明記が基準

まず、コードレス機器で「機内持ち込み可能」と案内される典型的な条件は以下の通りです:

-

電池が着脱可能で、機器から簡単に取り外せる構造であること

-

電池側にワット時(Wh)またはリチウム金属量(g)の明確な表示があること(例:50 Wh、2 g Li)

-

機器側および電池単体ともに端子の短絡防止処置(テープ封鎖・専用ポーチ・耐衝撃ケース)を講じていること

-

スペア電池(予備バッテリー)や予備ガスカートリッジが無く、しかも機内手荷物として携帯できる状態であること

例えば、International Air Transport Association(IATA)の「Passengers Travelling with Lithium Batteries」ガイドによれば、リチウムイオン電池のワット時定格量の確認は持ち込み可否の基準として明記されています。 (IATA)

この観点から、「コードレス 機内持ち込み可能」といわれる機器は、単にコードがないというだけでなく、「電池着脱」「容量明記」「端子保護」という条件を満たしてはじめて安心できると考えるべきです。

機内使用禁止・保護措置の活用

加えて実務的に重要なポイントが次の通りです。任意ではなく推奨ではあるものの、実質的には安全運輸の観点から事実上必須とされることも多いです。

-

航空会社では「機内使用(離着陸中や機上で電源オン)は禁止」と案内されることがあり、誤作動を防ぐために電源ロック機能や物理スイッチオフ状態が推奨されます。

-

「耐熱・耐衝撃ポーチ」や「専用収納ケース」の使用が推奨されており、これにより衝撃や短絡、誤操作のリスクを低減できます。

-

ガス式コードレス(充填式ガスカートリッジ付きヘアアイロン等)では「本体装着のガス+安全カバー付き」が条件付きで許可されるケースがあり、予備カートリッジは原則不可という案内が一般的です。

このような保護措置が整っていない機器は、検査や搭乗時に却下対象となる可能性がありますので、出発前に必ず確認することが望まれます。

電源方式別の整理(要点)

以下の表に、コードレス含む各電源方式の「機内持ち込み/預け入れ可否/主な条件」を整理しました。ご自身のヘアアイロンがどの区分に属するかを判断する参考になります。

| 電源方式 | 機内持ち込み | 預け入れ | 主な条件の例 |

|---|---|---|---|

| コンセント式 | 可 | 可 | 使用不可(機内清算済み)、損傷防止包装 |

| 充電式(着脱可) | 可 | 本体のみ可 | 電池は機内手荷物、端子短絡防止 |

| 充電式(着脱不可) | 不可 | 不可 | 安全基準上の制限あり |

| ガス式 | 条件付き可 | 条件付き可 | 本体装着+安全カバー、予備不可 |

この表の可否は多くの航空会社案内をもとにした概略であり、実際の可否は利用路線・航空会社ごとの規定に従う必要があります。ましてやコードレスというだけで安心せず、上述の条件が当機器で満たされているかどうかを確認してください。

修学旅行での一括チェック方法

団体旅行・修学旅行となると、持ち物が同種に集中し、検査レーンでの滞留や没収リスクが高まります。そこで、安全管理を効率的に行うための「一括チェック方法」を以下に詳述します。

事前配布資料と引率者チェック体制

出発前に参加者全員に配布する資料に、次の内容を明記しておくと安心です:

-

許可される電源方式(例:コードレス/充電式/ガス式)

-

電池取り外しの手順、端子短絡防止措置の方法

-

収納区分の指定(機内手荷物/預け荷物)

集団移動時には、引率者・教員が集合場所で目視チェックを行う体制を設けるのが有効です。例として、電池が機器から外れているか、専用ケースに入っているか等を確認します。

名前シール・チェックリスト活用

各参加者の機器・電池・ガスカートリッジに名前シールを貼り所有者を明確化することで、紛失防止や検査後の再集合確認が容易になります。さらに、チェックリスト形式で以下項目を設けると役立ちます:

-

電池着脱可否/容量表示の有無

-

端子保護措置実施済みか

-

予備電池・予備ガスの有無/預け荷物へ入れたかどうか

-

取扱説明書・仕様表示の携行有無(スマホ保存含む)

引率者がチェックリストを基に確認しておくことで、「現地で没収されて集合に遅れた」というリスクを大幅に減らせます。

検査時に役立つ資料のデジタル保存

検査官から「この電池は何Whですか?」「それ取り外せますか?」と問われた場合に、メーカーの仕様表示/容量表記のスクリーンショットや写真をスマートフォンに保存しておくと説明が円滑になります。

容量表示が「mAh」だけの場合は、Wh換算(mAh × V ÷ 1000)を予め確認しておくと安心です。たとえば、3.7 V × 2 200 mAh = 8.14 Wh など。

こうした事前準備を団体旅行前に行っておくことで、保安検査における手間やトラブルを抑え、安全に出発できる体制が整えられます。

バレなくても危険という本質

航空機における持ち込み可否を「バレるかどうか」で判断するのは、安全上非常に危うい観点です。

安全基準を逸脱してしまった機器は、見つからないとしても予期せぬ事故を引き起こすリスクがあります。

なぜ「バレなくても危険」なのか

ヘアアイロンなどに使われるリチウム電池やガスカートリッジは、発火・破裂・熱暴走(Thermal Runaway)といった重大事故に直結しうる特性を持っています。

例えば、リチウムイオン電池の高エネルギー密度ゆえに、衝撃・過充電・短絡などで爆発的に熱を帯びる事例が報告されています。 (Airbus)

航空機内では、こうしたトラブルが起きた場合、消火・隔離・冷却といった対応が迅速に要求され、座席下収納や預け荷物に入った状態では対応が遅れがちです。

つまり、「検査を通過すれば良い」という姿勢ではなく、「万が一の際に安全に輸送できるかどうか」を基準に判断すべきです。

安全輸送を基準にする視点

重要なのは「見つかるかどうか」ではなく、「安全に輸送できるか」で考えることです。具体的には以下を基準とすると分かりやすいです:

-

製品仕様が明確で表示があるか

-

電池・ガスの取り扱いが航空機用条件に適合しているか

-

万一の熱暴走や短絡時に適切な措置(端子保護・耐熱ケース等)が講じられているか

こうした観点を満たさない機器を「バレないかもしれないから持ち込もう」と判断するのは、安全上非常にリスキーと言えます。

航空機という限られた空間・高度条件下では、小さな違反も重大事故につながりうるため、規則適合を優先して持ち物を選定・準備する姿勢が求められます。

飛行機でバレる?ヘアアイロンと預け荷物の規則総括

・検査での可否はバレるかどうかではなく安全基準の適合で決まる

・充電式で電池一体型は多くの案内で不可とされる

・電池着脱式は短絡防止と機内手荷物での携行が前提

・ガス式は安全カバー付き本体のみ条件付きで扱われる

・予備のガスカートリッジは原則不可と案内されている

・コンセント式は持込・預けとも取り扱いしやすい傾向

・国際線は容量や本数の上限確認と英文仕様が役立つ

・ANA ピーチでも細部が異なるため最新案内の確認が必要

・スーツケースに電池や予備電池を入れるのは避ける

・修学旅行はチェックリストと名札で混乱を防げる

・取説や容量表示の写真を用意すると説明が円滑

・機内での使用は禁止の案内が一般的である

・収納時は電源ロックと耐熱ポーチで誤作動を防ぐ

・バレなくても危険という視点で持ち物を選ぶ

・出発前に路線と航空会社の条件を再点検する